財務指標の計算式・意味

有利子負債平均金利負担率は、企業が保有する有利子負債に対してどの程度の金利負担が発生しているかを示す指標です。この比率が高いほど、借入金や社債などの資金調達に伴う利息負担が大きいことを意味します。一方、低い場合は、低金利での資金調達ができていることを示します。企業の財務健全性や資金調達コストの分析に活用され、資金繰りの安定性を判断する際の重要な指標の一つとなります。

財務指標理解の基礎知識

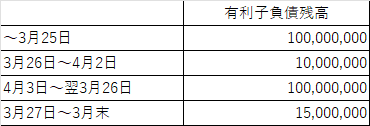

分子の支払利息は、借入金などをしている期間中に発生するのに対し、分母の有利子負債は、ある特定の時点における残高を示すものです。期中の毎日の有利子負債残高を算出し、その平均を分母として有利子負債利子率を計算すれば、より正確な値が得られます。しかし、財務諸表分析で得られる有利子負債残高は、期首残高または期末残高のいずれかに限られます。

例えば、期中に多額の借入金があっても、期末直前に返済し、新年度に再び借入を行う会社では、分母となる有利子負債の合計が極端に小さくなり、その結果、有利子負債平均金利負担率が高く算出されることがあります。

具体例で説明します。3月末決算の会社で、財務体質を良く見せるために、期末前後だけ有利子負債を減らす会社があります。金利が1%の場合、年間の支払利息は約1,000,000円ですが、期末の有利子負債残高が15,000,000円であると、有利子負債平均金利負担率は6.7%と算出され、実態と乖離した「一体どこから借りたのか」という印象の数字になります。

仮に有利子負債の期首・期末残高の平均を12,500,000円(=(10,000,000+15,000,000)÷2)とした場合でも、有利子負債平均金利負担率は8%となり、実際の1%とは大きく乖離します。

このように、分析で使用されるデータの取得時点の違いにより、実態と異なる数値が算出されるという不都合が生じる可能性があります。

時系列分析と他の指標・数値との関連性

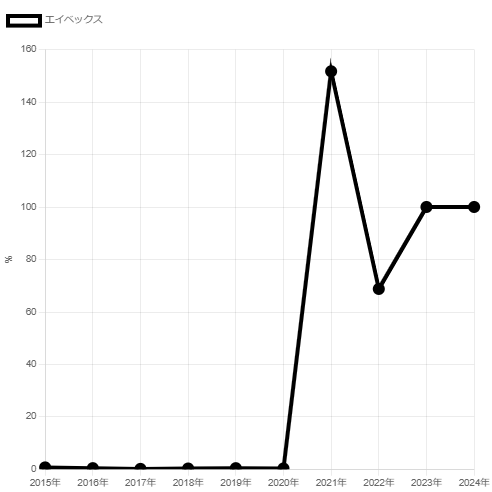

下記は、エイベックスの有利子負債平均金利負担率を示したグラフです。2021年期末における有利子負債残高は58百万円である一方で、同年度の支払利息は88百万円となっており、有利子負債平均金利負担率は151.7%と算出されます。しかし、58百万円の借入金に対して88百万円もの利息を支払うというのは通常あり得ないため、同社は前述のように、期末前に一時的に有利子負債を減らすといった財務オペレーションを行っていると考えられます。

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

財務指標利用の注意点

有利子負債の期中残高と期末残高に大きな乖離がある企業は、指標上の数値が異常値として現れることがあります。

まとめ

- 1 有利子負債平均金利負担率は、企業が保有する有利子負債に対してどの程度の金利負担が発生しているかを示す指標で、財務健全性や資金調達コストの分析に活用されます。

- 2 この比率が高い場合は借入等による利息負担が大きいことを示し、低い場合は低金利での資金調達や借入依存度の低さを意味します。

- 3 有利子負債平均金利負担率の分子となる支払利息は期中に発生するのに対し、分母の有利子負債は特定時点(通常は期首または期末)の残高を用いるため、両者の性質が異なっており、正確に算出するには期中平均残高を用いる必要があります。

- 4 企業によっては、期中に多額の借入があっても期末直前に返済を行うことで、期末時点の有利子負債が小さくなり、結果として平均金利負担率が実態以上に高く表示されることがあります。

- 5 たとえば3月決算の企業で、年間支払利息が約100万円、期末の有利子負債残高が1,500万円であれば、有利子負債平均金利負担率は6.7%と算出され、実際の1%と大きく乖離した数値となります。

- 6 実際の事例として、エイベックスでは2021年期末の有利子負債が58百万円であったのに対し支払利息が88百万円であり、平均金利負担率が151.7%となるなど、期末直前の一時的な借入圧縮と見られる財務オペレーションの影響が考えられます。

- 7 有利子負債の期中残高と期末残高に大きな乖離がある企業では、有利子負債平均金利負担率が異常値として表れる可能性があるため、分析時には留意が必要です。

有利子負債合計とは何かについて説明しています。