財務指標の計算式・意味

総資本留保利益率は、企業の総資本(負債純資産合計)に対して、どの程度の留保利益が蓄積されているかを示す指標です。この指標が高いほど、企業がこれまでの利益を内部に蓄積し、財務基盤を強化していることを意味します。

総資本留保利益率が高い企業は、自己資本が厚く、外部からの借入に頼らずに事業運営や成長投資を行う余力があると考えられます。一方、この数値が低い場合は、利益の蓄積が少ないか、負債の割合が高い可能性があるため、財務の健全性を判断する際の重要な指標となります。

また、総資本留保利益率は業界や企業の成長段階によって異なり、成熟企業では高くなる傾向がありますが、成長企業では事業拡大のために利益を積極的に投資に回すことが多いため、相対的に低くなることがあります。そのため、この指標を評価する際には、業界平均や企業の成長戦略と合わせて分析することが重要です。

財務指標理解の基礎知識

留保利益について説明しています。

留保利益について説明しています。

時系列分析と他の指標との関連性

企業は事業活動を通じて利益を上げ、その利益を配当に回したり、投資のために留保したりします。また、よく似た指標として「純資産比率」があります。

総資本留保利益率と純資産比率の違いは、分子の項目にあります。純資産比率の分子は「純資産合計」であり、その中には資本金や資本剰余金が含まれます。したがって、純資産比率は資本金や資本剰余金の影響を受けやすくなります。

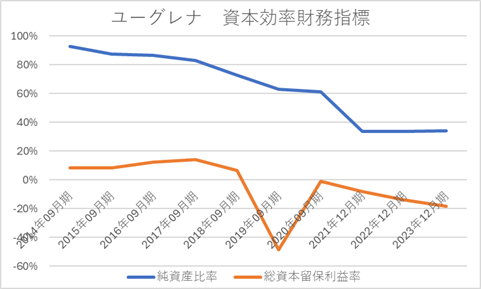

以下に、ユーグレナの総資本留保利益率と純資産比率の推移を示したグラフを掲載します。

ユーグレナの純資産比率は悪化し、33.9%となりました。決して良い数字とは言えません。

総資本留保利益率を見ると、2020年にマイナスとなった後も回復していません。この指標と純資産比率の差は、資本金および資本剰余金によるものです。

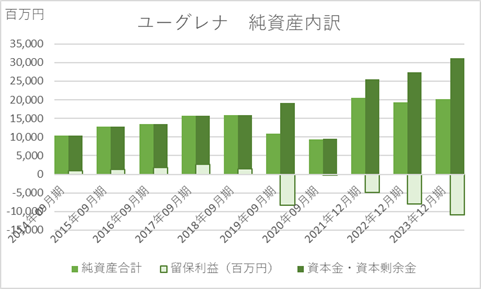

以下に、ユーグレナの純資産内訳を示したグラフを掲載します。2019年には留保利益がマイナスとなりましたが、増資によって資本金・資本剰余金を増加させ、純資産をプラスに維持しました。2020年には資本金・資本剰余金を減少させることで、留保利益のマイナスを解消しました。その後、2021年以降は留保利益のマイナスが拡大していますが、適宜増資を行い純資産を維持しています。

留保利益のマイナスやその増加は、当期純損失を意味します。つまり、事業は利益を上げられていない状況ですが、そのような中でも資本調達には成功しています。

財務指標利用の注意点

総資本留保利益率は、企業がこれまでに蓄積した利益や損失を示します。純資産比率と対比することで、その内容を補完する指標となります。

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

まとめ

- 1 総資本留保利益率 は、総資本に対する留保利益の蓄積度を示す指標で、高いほど財務基盤が強いといえます。

- 2 低い場合 は、利益の蓄積が少ないか負債の割合が高く、財務の健全性を判断する重要な指標です。

- 3 業界や成長段階によって異なり、成熟企業は高く、成長企業は低くなる傾向があります。

- 4純資産比率 は資本金や資本剰余金の影響を受けやすく、総資本留保利益率と対比することで財務状況を補完的に分析できます。

- 5 ユーグレナの純資産比率は33.9%に悪化し、総資本留保利益率も2020年以降マイナスのまま回復していません。

- 6 2019年は増資により純資産を維持したが、2020年に資本金・資本剰余金を減少させ、留保利益のマイナスを解消。その後も増資で純資産を維持しています。

- 7 資本調達には成功しているが、事業は利益を上げられていない状況が続いています。