財務指標の計算式・意味

損益分岐点売上高とは、企業が「利益も損失も出さない=収支がトントン」になる売上高のことを指します。これは、固定費と変動費の合計額をちょうど回収できる水準の売上高を示しており、企業の経営管理における重要な指標です。

損益分岐点売上高は、損益分岐点比率と実際の売上高をもとに算出され、事業が黒字化するための最低限の目安として活用されます。

財務指標理解の基礎知識

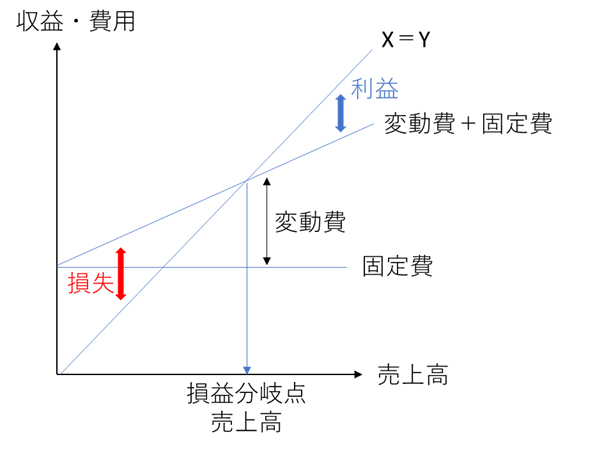

たとえば、損益分岐点図では、横軸(X軸)が売上高、縦軸(Y軸)が収益や費用を示します。固定費は売上に関係なく一定ですが、変動費は売上の増加に応じて増加します。売上高に対して変動費と固定費を足した費用曲線と、売上高に比例する収益線との交点が、損益分岐点売上高となります。この点が、損益がゼロ=利益も損失もない地点です。

もちろん、現実の企業経営ではグラフのようにきれいな直線とはなりません。固定費とされる費用にも一部変動性があることや、変動費も単純に売上に比例しないことがあるためです。しかし、固定費と変動費に分けて費用構造を理解し、売上でその合計を回収するという考え方は、企業経営の基本となります。

また、利益を確保するには、①売上を増やす、②変動費率を下げる(例:原価低減)、③固定費を削減するという選択肢のいずれか、あるいは組み合わせが必要です。

時系列分析と他の指標・数値との関連性

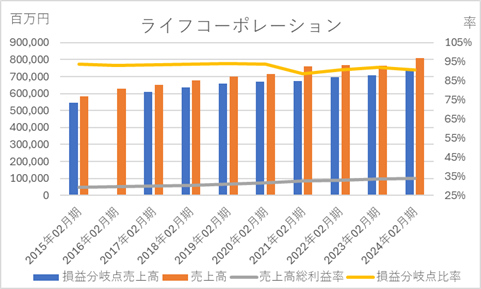

下記はライフコーポレーションの売上高、損益分岐点売上高、売上高総利益率、損益分岐点比率の推移です。

ライフコーポレーションの売上高総利益率は9期連続で改善しています。小売業である同社にとって、仕入商品原価は主に変動費に該当します。したがって、売上高総利益率の改善とは、変動費率が低下していることを意味します。

変動費率が低下すれば、損益分岐点売上高も低くなるため、損益分岐点売上高が低いほど経営上は望ましいと言えます。

財務指標利用の注意点

損益分岐点売上高は低い方が望ましいと言えます。

また、損益分岐点売上高を算出する際に用いる「損益分岐点比率」が疑似的指標であることから、損益分岐点売上高についても参考程度とみておく必要があります。

※疑似的指標・・・PL本表の項目だけで固変分類をしきれないため疑似的な過程を入れていることなど、厳格な損益分岐点比率とは異なります。次の章で解説します。

損益分岐点比率とは

一般的な損益分岐点比率

一般的な損益分岐点比率は、次の式で表されます。

損益分岐点比率 = 固定費 ÷ 限界利益

(固定費は売上高と直接的な関係なく発生する費用、限界利益は売上高-変動費で計算されます。)

PL本表の情報から疑似的な損益分岐点比率を算出

一方、当社で用いている損益分岐点比率は、財務諸表の数値のみで算出できるよう工夫した独自式です。

当社で用いている損益分岐点比率 = (販売費及び一般管理費合計+支払利息)×100 ÷ (売上総利益+(営業外収益合計-営業外費用合計)+支払利息)

とくに製造業において正確な損益分岐点分析を行うには、本来は売上原価や販管費を固定費と変動費に分類して集計する必要があります。しかし、財務諸表(PL)だけではこの区分が困難です。そこで当社では次のような割り切りを行っています。

① 売上原価=変動費とみなし、

② 売上高-売上原価(=売上総利益)を限界利益に近い立ち位置として計算に使用する。

③ 販管費については、固定費・変動費の内訳を区分できないため、全額を固定費と看做す。

さらに、支払利息を固定的な費用負担とみなし販管費に加えて分子としています。一方、分母には、売上総利益に営業外収支を加え、さらに支払利息を調整して組み込みました。

この構成により、分母は「営業活動と金融活動を含めた会社全体の利益創出力」、分子は「それにより吸収すべき固定的費用負担」と整理でき、PL情報だけで損益分岐点比率に近い指標を算出する狙いがあります。

もっとも、この式はあくまで財務会計ベースで擬似的に損益分岐点比率を求める管理指標です。当社はもともとB/S・P/Lに基づく財務分析を出発点としていることから、「中小企業など変動費・固定費の厳密な分類までは難しいが、できるだけ近い分析をしたい」という実務的な経緯で工夫されたものです。また、有報においてもBS/PL本表情報のみからは変固分類ができないため、Benchmarkerでも同式を引用しました。

そのため、厳密性というより実用性を重視した式といったイメージです。

まとめ

- 1 損益分岐点売上高とは、利益も損失も出さない「収支がトントン」になる最低限の売上高を指し、固定費と変動費を回収できる水準として経営判断に役立つ重要な指標です。

- 2 損益分岐点売上高は、損益分岐点比率と実際の売上高を用いて算出され、企業が黒字化するための基準として活用されます。

- 3 グラフでは横軸に売上高、縦軸に収益・費用を取り、売上線と費用線(固定費+変動費)の交点が損益分岐点となります。

- 4 固定費は売上に関係なく一定、変動費は売上に応じて増加するため、両者を区別して費用構造を理解することが重要です。

- 5 実際の経営では、固定費にも変動性がある場合や、変動費が単純に比例しない場合もあり、理論モデルどおりにいかないことも理解しておくべきです。

- 6 利益を出すには、売上を増やす・変動費を下げる・固定費を削減するという戦略の選択と実行が求められます。

- 7 小売業では仕入原価が主な変動費であり、売上高総利益率の改善は変動費率の低下を意味し、損益分岐点売上高が下がる=黒字化しやすくなるという好ましい状況を表します。

売上高について説明しています。

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果