財務指標の計算式・意味

留保利益とは、企業が過去の営業活動を通じて獲得した利益のうち、外部に分配されずに内部に蓄積された部分を指します。企業力Benchmarkerでは、利益剰余金、その他包括利益累計額、自己株式、新株予約権、非支配株主持ち分を考慮することで、より包括的な視点で留保利益を捉えています。

利益剰余金

- 企業グループ全体の純利益の累積額から、過去の配当や役員報酬として分配された額を差し引いたもの。

- 内部留保として事業拡大や財務基盤強化に充てられる。

その他包括利益累計額

- 企業の利益には含まれないが、資産や負債の評価変動により影響を受ける部分。

- 例: 為替換算調整勘定、有価証券評価差額金、年金資産の調整額など。

- これらは将来的に利益に影響を及ぼす可能性があるため、広義の留保利益とみなせる。

自己株式(控除項目)

- 企業が自社株を買い戻した際の株式。

- これは資本の部にマイナス項目として計上され、実質的には留保利益の一部が株式の買戻しに使われたと解釈できる。

新株予約権

- 将来の株式発行による資本増加の権利を持つ項目。

- 直接的な利益ではないが、資本増強の一部として考慮される。

非支配株主持ち分

- 連結子会社のうち、親会社が100%を保有していない部分に相当。

- これはグループの財務構造の一部として含まれ、留保利益と同様に企業の成長に貢献する資本要素となる。

留保利益の意義

財務の健全性向上

企業が稼いだ利益を内部に蓄積することで、自己資本比率が向上し、財務の安定性が強化される。将来の投資や成長の原資

設備投資、新規事業開発、M&Aなどの資金として活用される。株主還元の判断材料

企業が過剰に留保し続けると、株主から「配当や自社株買いを増やすべき」との意見が出る可能性があるため、適切なバランスを考慮する必要がある。企業価値の向上

利益剰余金の蓄積や、その他包括利益累計額の増加は、企業の純資産を増やし、企業価値を高める要因となる。

捉え方

留保利益は単純な利益の蓄積にとどまらず、資本構成の変化や評価差額も考慮した、より包括的な概念として理解する必要があります。特に連結ベースでは、自己株式や新株予約権、非支配株主持ち分などの影響も受けるため、財務戦略の観点から慎重に管理されるべき指標となります。

財務指標理解の基礎知識

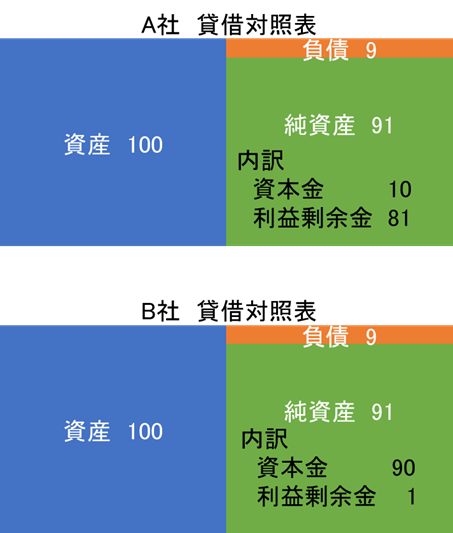

A社、B社ともに純資産比率は91%と高く、純資産が多いため、安全性の高い会社といえます。しかし、その内訳には大きな違いがあります。A社は資本金が10、利益剰余金が81であるのに対し、B社は資本金が90、利益剰余金が1です。

A社は利益剰余金が多く、これまでに大きな利益を上げてきたことが分かります。一方、B社は資本金の比率が高く、利益の蓄積がほとんどありません。

なお、留保利益は財務状況を詳しく示す重要な指標の一つです。

時系列分析と他の指標・数値との関連性

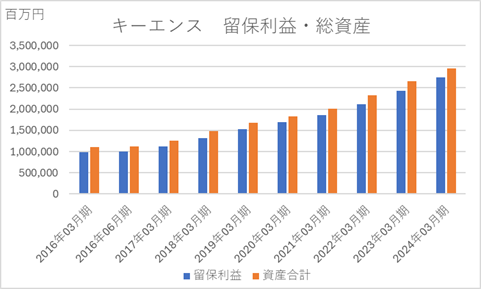

以下は、キーエンスの留保利益と総資産の推移を示したグラフです。毎期、留保利益が増加していることが分かります。総資産の増加と比較すると、その伸びはほぼ一致しており、留保利益の増加が総資産の拡大に寄与していることがうかがえます。そのため、投資のために借入金が増加している可能性は低いと考えられます。

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

まとめ

- 1 留保利益の定義は、企業が過去の営業活動で得た利益のうち、外部に分配されず内部に蓄積された部分を指します。

- 2企業力Benchmarkerの考え方は、利益剰余金、その他包括利益累計額、自己株式、新株予約権、非支配株主持ち分を考慮し、包括的に留保利益を捉えています。

- 3 利益剰余金は、企業グループ全体の純利益の累積額から配当などを差し引いたもので、内部留保として事業拡大や財務基盤強化に充てられます。

- 4 その他包括利益累計額は、企業の利益には含まれませんが、資産や負債の評価変動の影響を受ける部分であり、為替換算調整勘定や有価証券評価差額金などが含まれます。

- 5 自己株式(控除項目)は、企業が自社株を買い戻した際に計上される資本のマイナス項目であり、留保利益の一部が株式買戻しに使われたと解釈されます。

- 6新株予約権は、将来の株式発行による資本増加の権利を持つ項目であり、直接的な利益ではありませんが、資本増強の一部として考慮されます。

- 7 非支配株主持ち分は、連結子会社のうち親会社が100%を保有していない部分に相当し、企業の成長に貢献する資本要素となります。

総資本留保利益率について説明しています。純資産比率を細分化した指標です。