「音楽の聖地」として親しまれてきた中野サンプラザ。長年の歴史に幕を下ろし、新たなランドマークとして生まれ変わる――はずだったその再開発計画が、ついに“白紙”となった。

老朽化を理由に閉館後、野村不動産を筆頭とする企業連合が、高さ262メートルの超高層ビル建設を核とした再開発を構想。その壮大なプロジェクトの施工を担う予定だったのが、業界大手・清水建設だった。

だが、その計画は突然の“見積もり爆弾”によって暗転する。当初の予算を大きく超える約900億円もの追加工事費が、清水建設から提示されたのだ。物価上昇は織り込み済みだったにもかかわらず、その金額は「常識の範囲を超えている」と反発を招き、プロジェクトは頓挫。代替案として浮上したツインタワー案も、住居比率の高さに中野区議会が難色を示し、最終的に協定は解消された。

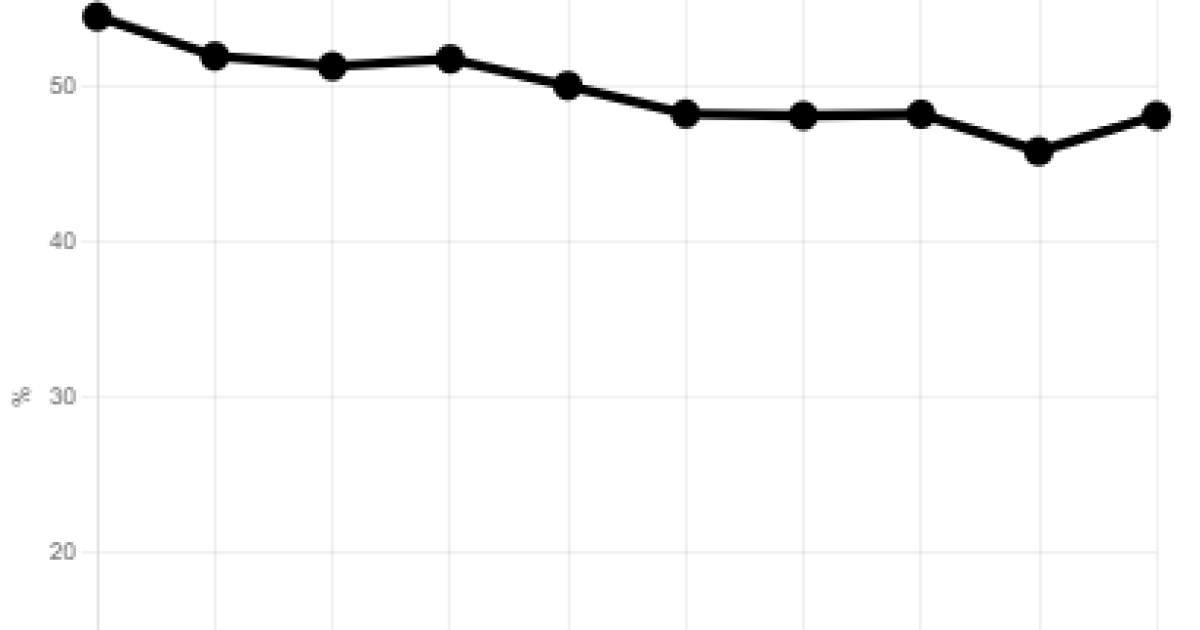

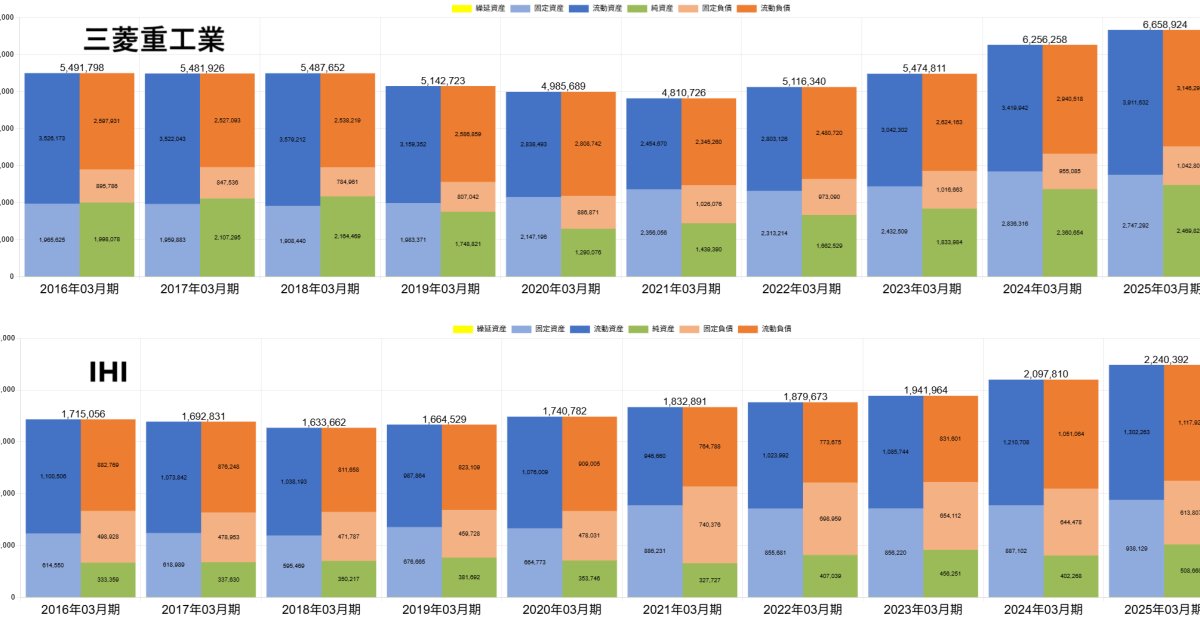

この交渉劇で明らかになったのは、開発主導権の移行だった。野村不動産が計画のリーダーであったにもかかわらず、価格決定の主導権はゼネコンに握られた。結果、開発事業者が主導するはずの都市再生が、施工側の論理に屈した格好となった。背景には、物価高と人手不足がもたらす業界構造の変化がある。いまやゼネコン・サブコンが価格交渉において圧倒的に優位な立場を築き始めている。中野の事例は氷山の一角に過ぎず、今後全国各地で再開発計画の見直しが相次ぐ可能性は否定できない。

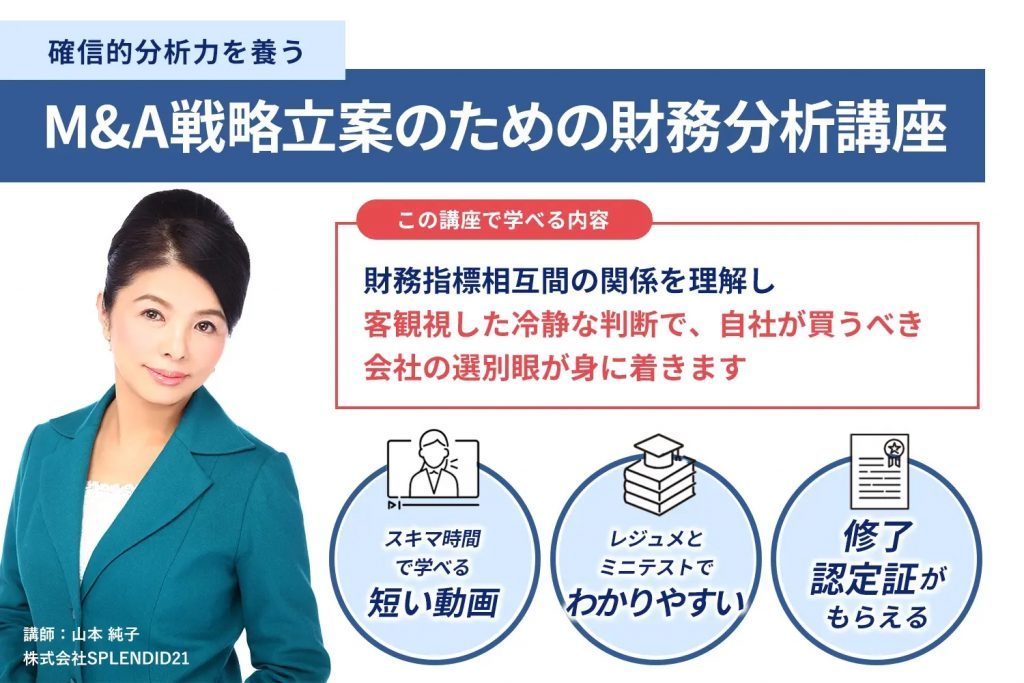

では、清水建設がこの選択に至った理由はどこにあるのか。

その答えは、財務の数字が物語っている。

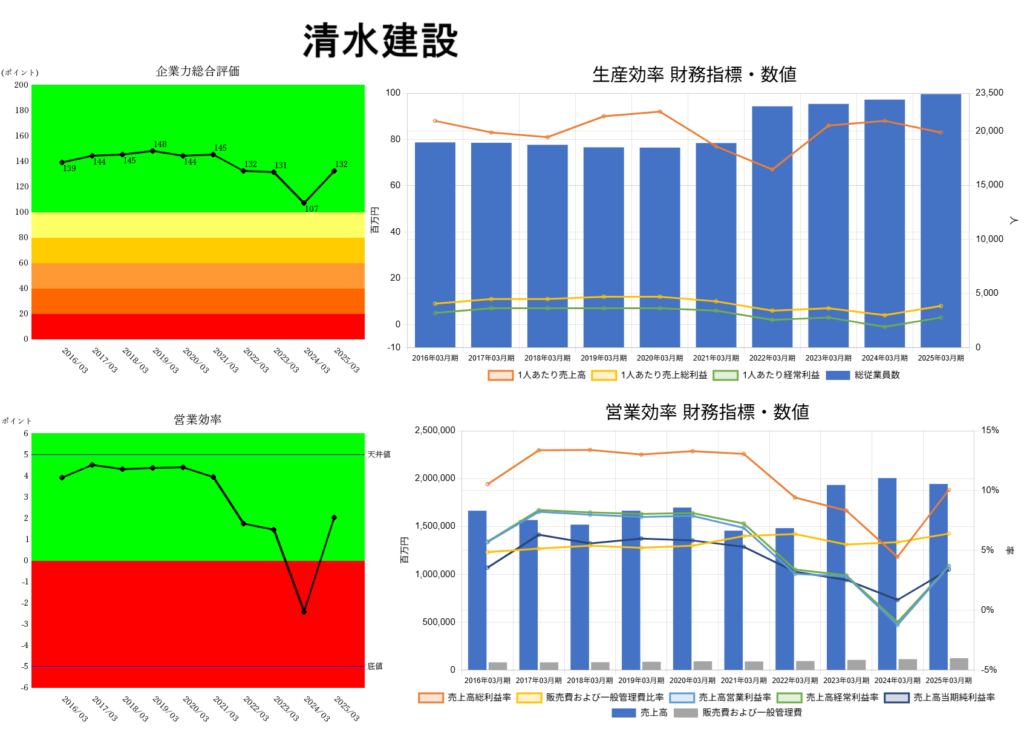

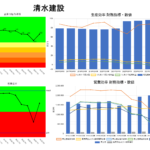

企業力総合評価は2020年から下落傾向を見せ、徐々にスピードを増しながら2024年には107ポイントへと急落。相当な危機感だったと思われる。

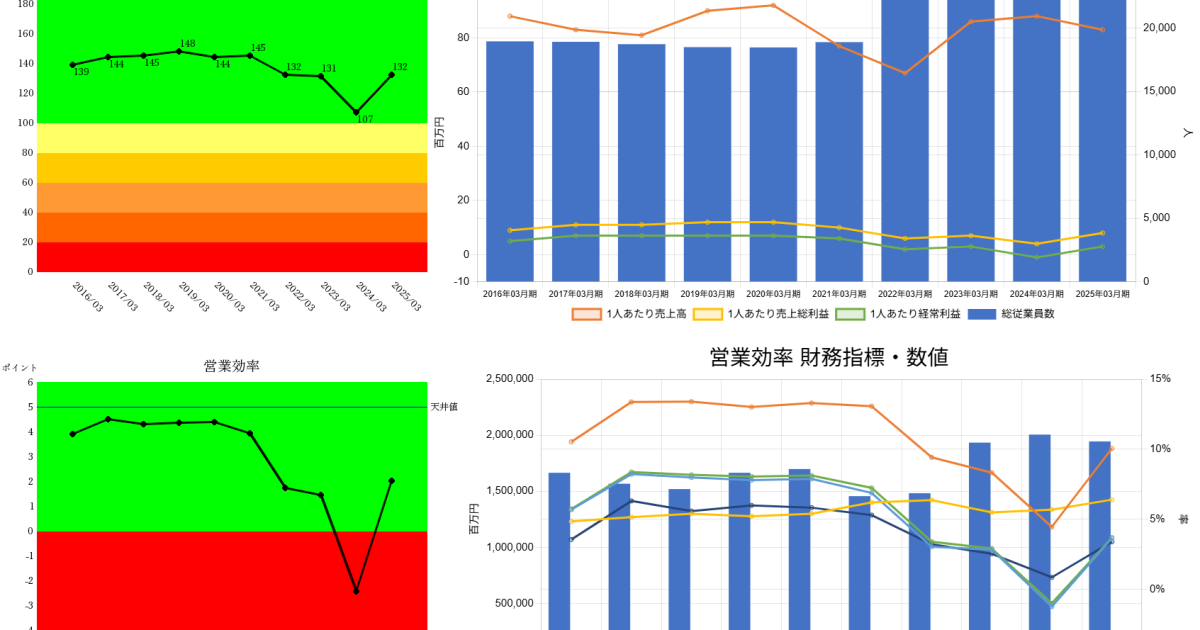

特に深刻なのは、営業効率の悪化である。営業効率を示す財務指標を見ると、2023年には売上増(青棒)を記録していたにもかかわらず、前年から急落した売上高総利益率(オレンジ線)はそのまま悪化の一途をたどり、2024年にはついに営業損失(青線)に転落する事態となった。清水建設は、2025年にV字回復を目指しているが、その道は険しい。

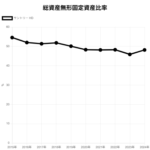

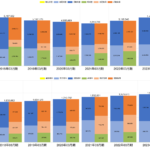

加えて、生産効率の指標にも苦悩の痕跡がある。生産効率財務指標・数値を見れば、清水建設をもってしても従業員数(青棒)を増加させられないという、構造的な人材不足に直面していることが浮き彫りになる。下請けやサブコンの実情を知る立場であるがゆえに、その痛みは誰よりも深く理解しているのだろう。

こうした環境下、同社が選んだのは「選別受注」――言い換えれば、収益性の高い案件に資源を集中し、利益率の確保に全力を注ぐという明確な戦略シフトである。その姿は、混迷の時代を生き抜くための企業防衛、いやサバイバル戦略とも言えるだろう。

発注側がゼネコンの実情を把握していれば避けられたのではないだろうか。

#中野サンプラザ再開発 #清水建設 #ゼネコンの決断 #物価高と人手不足 #建設業の力学変化 #選別受注戦略 #再開発の行方 #企業力Benchmarker