AIスタートアップ「オルツ」による、売上高最大9割の水増し。これは単なる不正会計ではありません。IPO制度の信頼そのものを揺るがす、極めて異例かつ深刻な事態です。

2025年8月末をもって、東証は同社の上場廃止を決定。公称サービスの「実利用率が1割未満」、さらに発覚した「循環取引による架空売上」——。企業としての実態は、見せかけの華やかさとは裏腹に、危機的な実像を抱えていました。

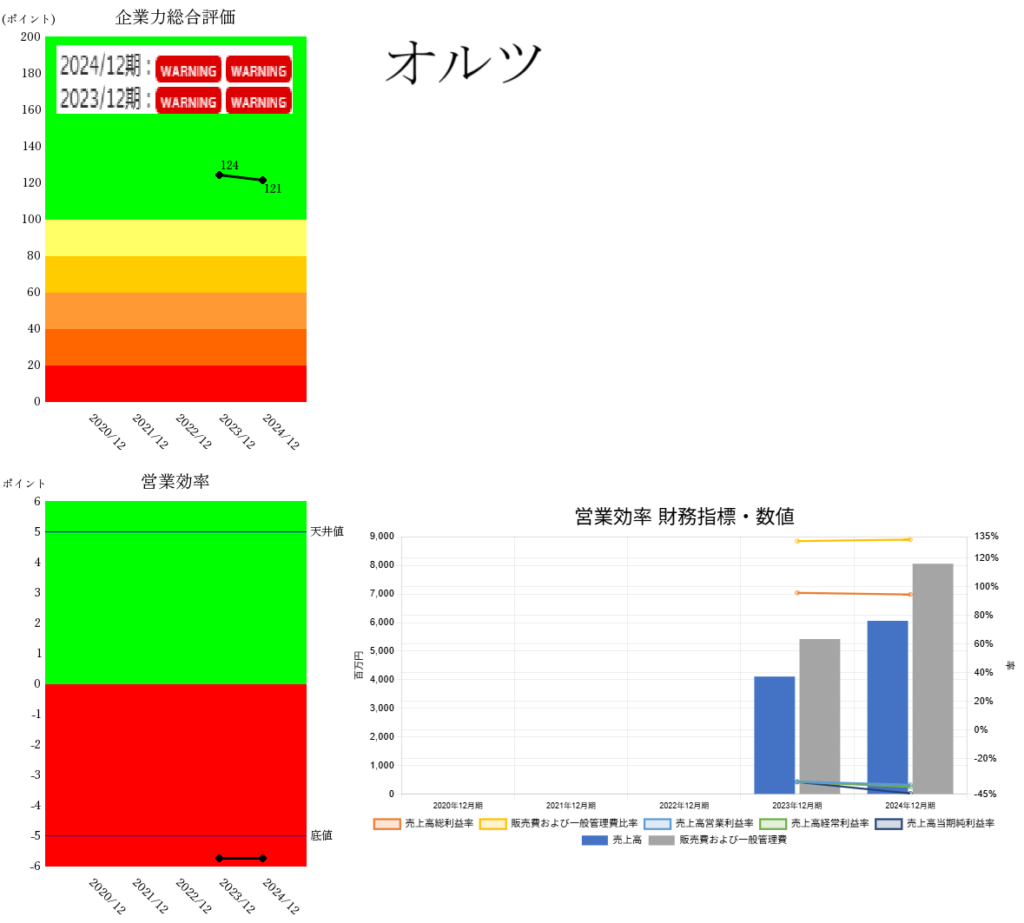

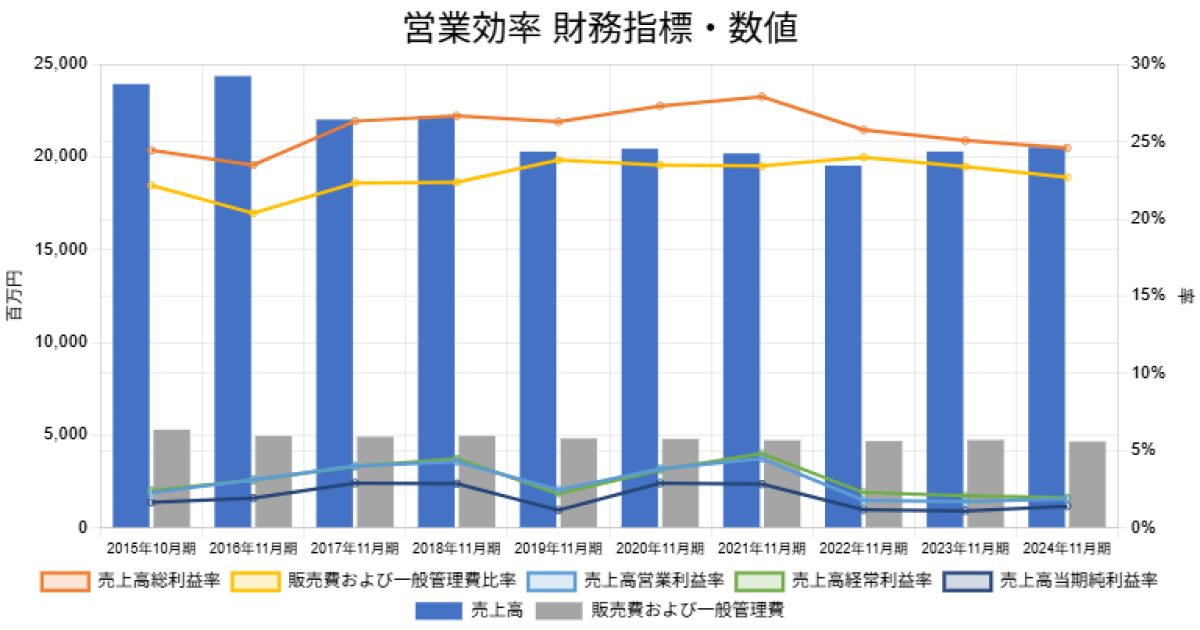

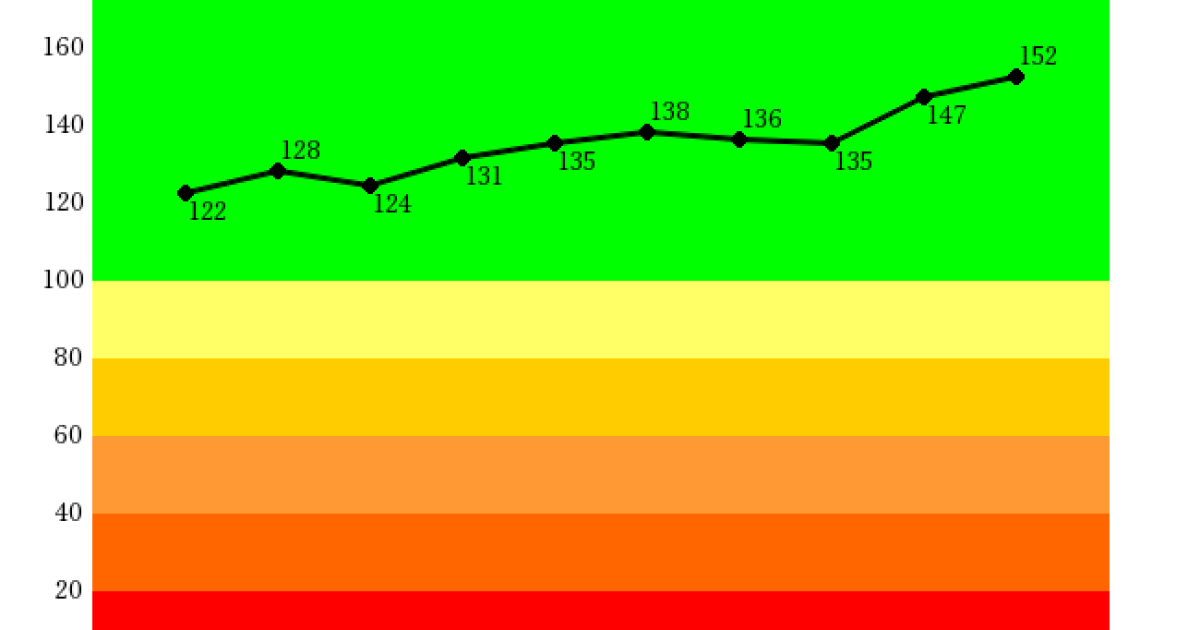

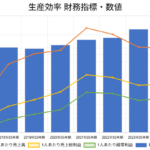

さらに驚くべきは、この状況でもなお「営業損失」だったことです。売上高の9割を循環取引で“かさ増し”していたにもかかわらず、営業利益率(青)は△38.38%と深い赤字を記録。

業種的に収益性が高いはずのAI・SaaS領域にもかかわらず、売上高総利益率(オレンジ)は高いのに、販売費及び一般管理費(グレイ棒)が重くのしかかっていたのです。

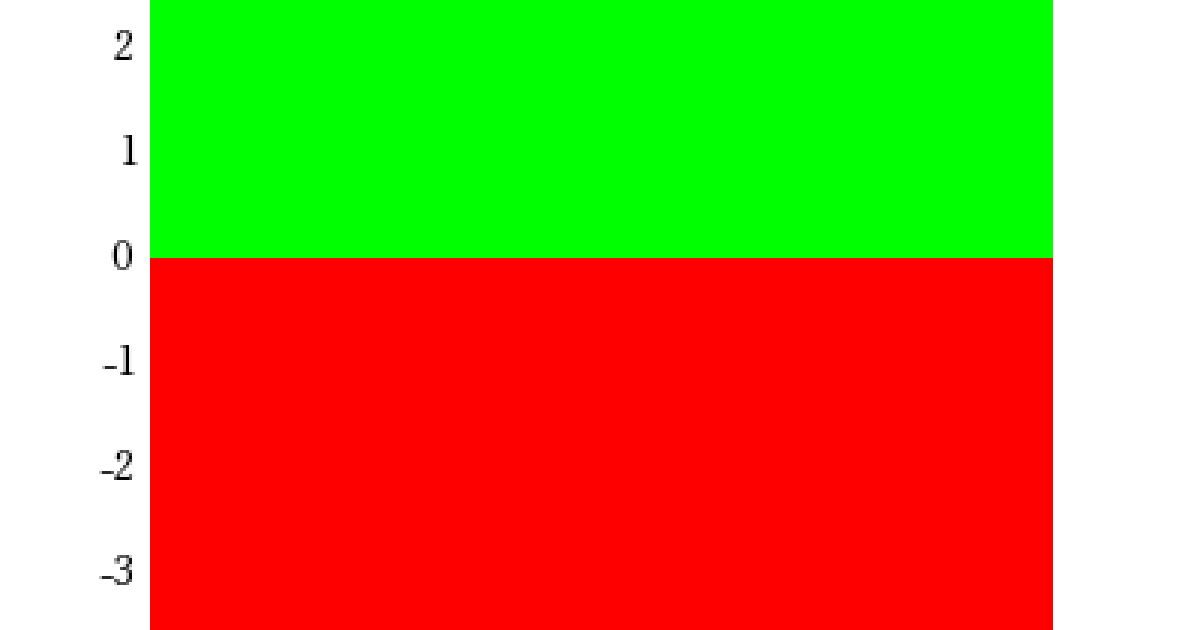

言い換えれば、粉飾しても黒字にできないほど、経営はボロボロだった。営業効率は“底値”を這い、2期連続で「商売を辞めた方がいい」レベルに落ち込んでいました。

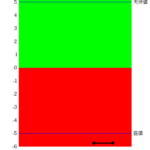

企業力総合評価では一見“青領域”に見えても、WARNINGが2つ点灯している状況。これは「見かけ倒し」のサインでもあります。

ここで問われるべきは、単なる企業のモラルだけではありません。

このような決算書で上場を許した証券会社、循環取引を見逃した監査法人、そして簡単に見抜けたはずの実利用率を見過ごしたIPO審査の現場の姿勢そのものです。

特にSaaS・サブスク型のビジネスモデルにおいて、「アクティブユーザー数」「継続率」「利用率」は、サービスの健全性を測る最も基本的な指標です。

それが公称の1割未満しか使われていないという現実。経験者ならば、違和感に気づかない方が不思議です。

今回の件は、AI業界やIPO市場に警鐘を鳴らすと同時に、私たち自身の「見る目」もまた問われているのかもしれません。

#粉飾決算 #上場廃止 #AIスタートアップ #IPO審査 #監査の限界 #SaaSビジネス #企業分析