事業の概況

住友金属鉱山株式会社は、創業から435年以上の歴史を持つ日本を代表する非鉄金属メーカーです。住友家の銅精錬事業に端を発し、現在では鉱山開発から資源採掘、製錬、さらに電子材料などの高機能素材の製造・販売に至るまで、上流から下流までを一貫して担う総合資源・素材企業です。主力事業は金・銅・ニッケルなどの金属事業、電池材料や電子部品材料を提供する材料事業、鉱山の開発・運営を行う資源事業の3本柱で構成されています。特にニッケル製錬では世界有数の生産能力を誇り、エネルギー・EV・半導体分野などの産業インフラを支える重要企業として国内外で存在感を示しています。

| 企業名 | 住友金属鉱山株式会社 | ||

|---|---|---|---|

| 証券コード | 5713 | 所在地 | 東京都 |

| 上場/非上場 | 上場 | 業種 | 非鉄金属製造業 |

| 連結/個別 | 連結 | 売上高 | 1,593,348百万円 |

| 会計基準 | IFRS | 総従業員数 | 7,969人 |

| 分析対象の期 | 2016年03月~2025年03月 | ||

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

全体的な傾向を把握

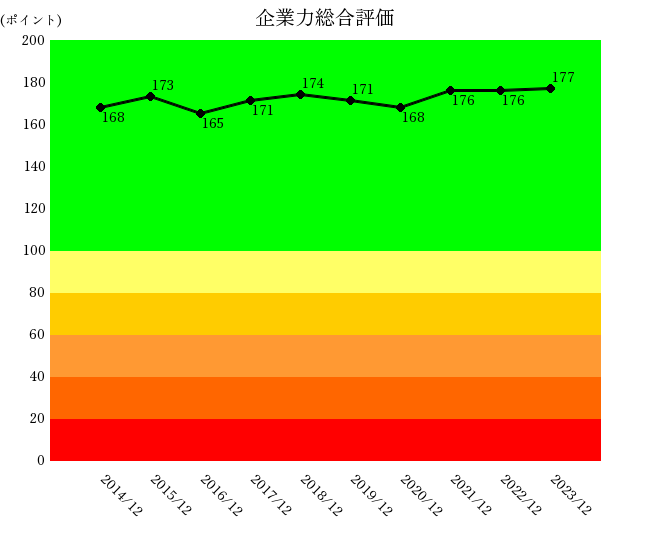

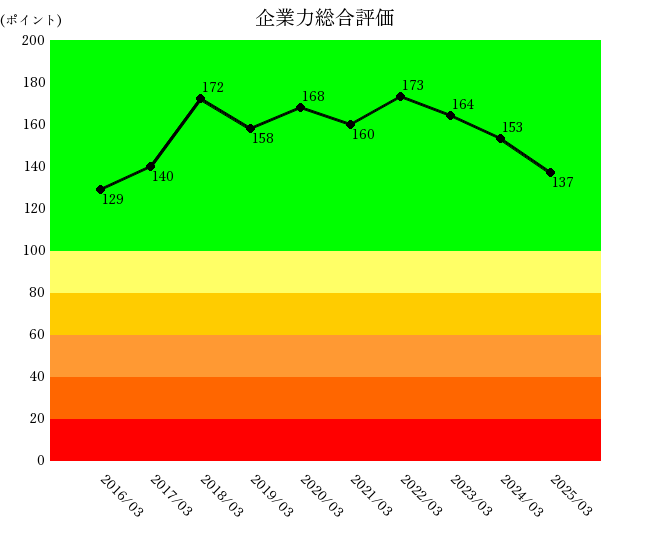

企業力総合評価

”右肩上がり=企業成長”

と定義づけた当社独自の統合指標。0~200ポイントで評価。

ポイント数は、倒産から遠ざかることを成長と定義した統計処理により算出される。

親指標への深掘り

統合指標には、企業力総合評価と親指標(営業効率~安全性)があります。企業力総合評価を確認できたら、次は各親指標を見ていきましょう。親指標は、ゾーニングにより、会計の知識がなくても経営が良い状況かどうかパッとわかります。

緑色ゾーンであれば正常、赤色ゾーンは悪い状態です。

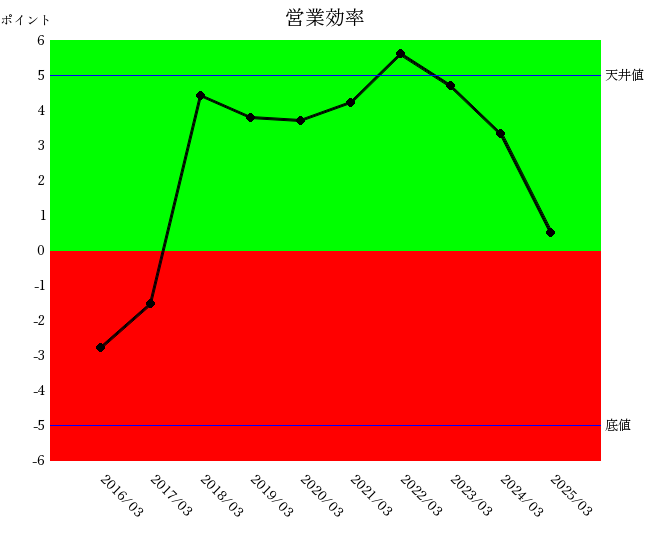

営業効率

「儲かるか」を示す統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値であれば最高水準、底値であれば、悪すぎることを示します。

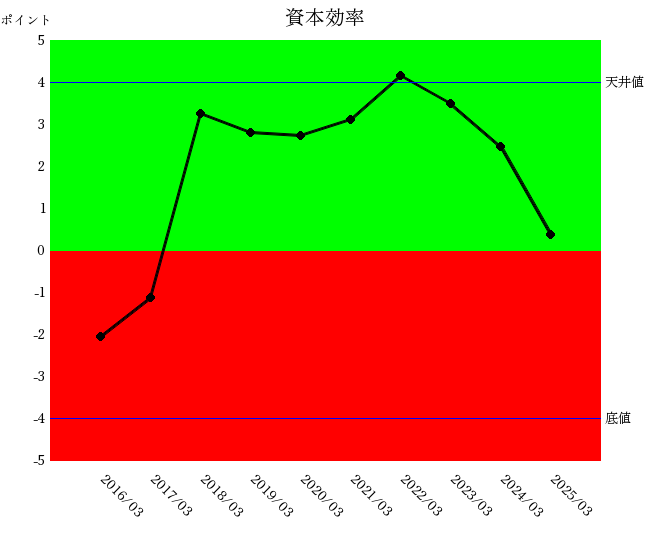

資本効率

投下資本に対していくら利益が上がったかについての統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値であれば最高水準、底値であれば、悪すぎることを示します。

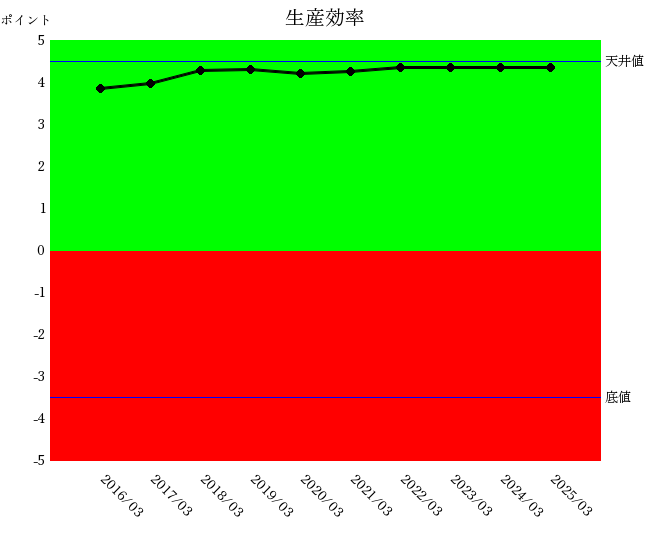

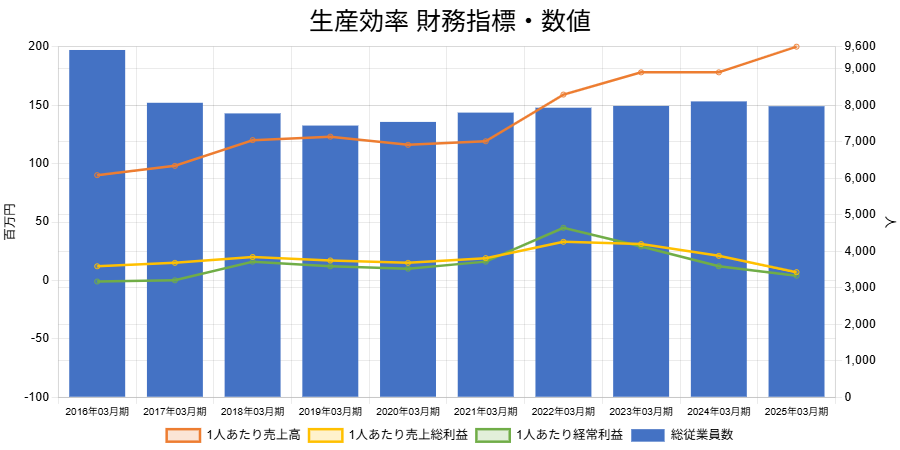

生産効率

人の活用度を評価する財務指標の統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値であれば最高水準、底値であれば悪すぎることを示します。

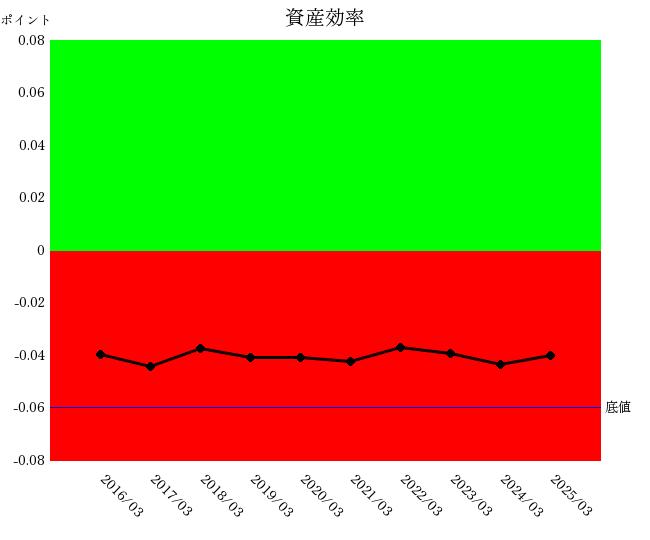

資産効率

資産の活用度についての統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否。天井値はなく、底値以下は悪すぎることを示します。

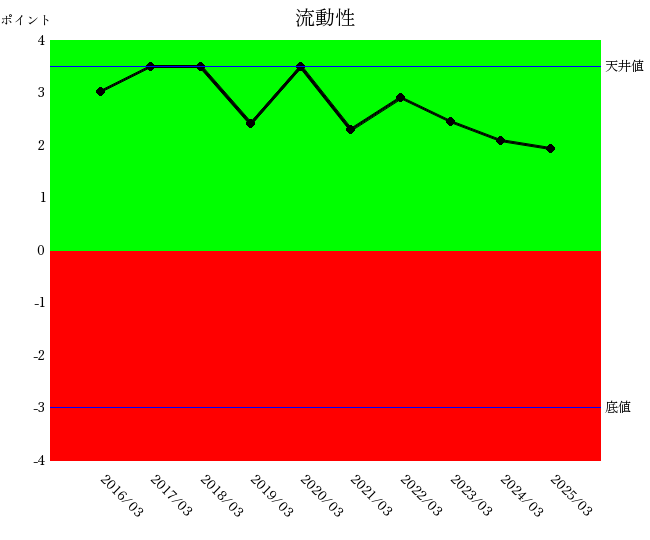

流動性とは

短期資金繰りについての統合指標財務体質を表します

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値以上であれば満足水準、底値以下であれば悪すぎることを示します。

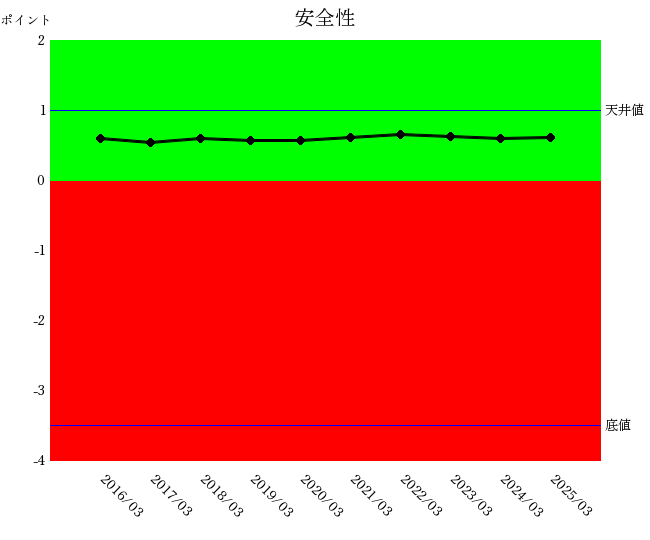

安全性とは

短期資金繰りについての統合指標で、財務体質を表します

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値以上であれば満足水準、底値以下であれば悪すぎることを示します。

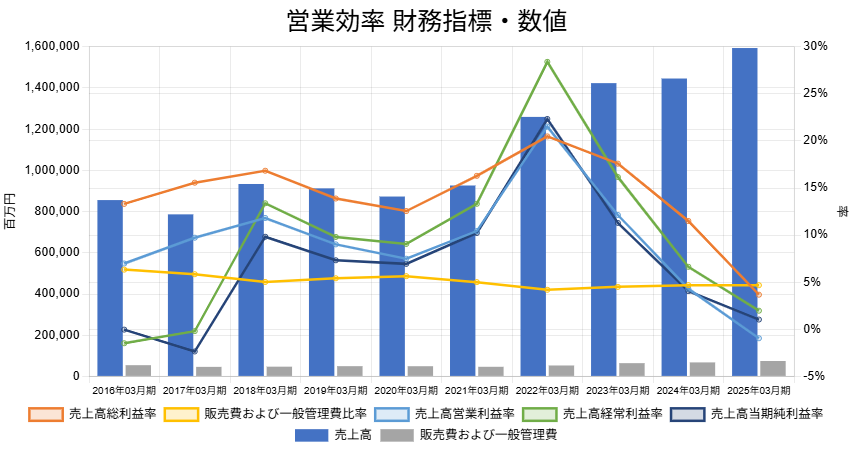

営業効率の財務指標・数値を細かく読む

2021年までは売上高(青棒)の伸びが見られませんでしたが、2022年からは急増し、増収へと転じました。売上高総利益率(オレンジ線)の変動は激しく、2022年までは増収に伴い改善し、減収時には悪化するという傾向が見られました。

しかし、2023年以降は増収が続いているにもかかわらず、売上高総利益率は悪化傾向にあります。販売費及び一般管理費比率(黄線)は緩やかな改善傾向にあり、売上高営業利益率(青線)は売上高総利益率の影響を強く受けています。また、売上高営業利益率よりも売上高経常利益率(緑線)の方が高く、営業利益率の悪化が経常利益によって補われています。

売上高総利益率の悪化要因

ニッケル価格の大幅な下落

2023年および2024年にわたり、インドネシアや中国での増産によりニッケルが供給過多となり、平均ニッケル価格が前連結会計年度を大幅に下回りました。住友金属鉱山は主要なニッケル生産者であるため、これは製錬セグメントの収益性に直接的な悪影響を与え、売上総利益率を押し下げました。

2025年もニッケルの供給過多が継続し、平均価格はさらに大幅に下落しました。

材料事業における需要の低迷と競争激化

2024年には、電子部品関連顧客からの需要低迷により、機能性材料事業で減産が継続しました。

車載用電池材料についても、市場の調整局面や製品の品種切り替え、競争の激化が需要見通しに影響を与え、収益性を圧迫しました。

2025年も、電子部品向け機能性材料事業の市場回復が遅れ、競争環境が激化したため収益性が低下しました。

大規模な減損損失の計上

2023年には、製錬セグメント(フェロニッケル事業)と材料セグメント(ニッケル粉事業、酸化ニッケル事業)で、事業環境の変化による収益性低下を理由に減損損失を計上しています。

特に2025年には、製錬セグメントと材料セグメントで合計1,119億8千4百万円に及ぶ巨額の減損損失を計上され、売上原価に含まれています。これは、製錬セグメントの連結子会社であるCoral Bay Nickel Corporationにおけるニッケル価格の下落や、材料セグメントの電子部品向け機能性材料事業における市場の回復遅延と競争激化が主な原因です。

製錬事業における修繕費用や設備投資

2024年には、銅製錬を行う東予工場で12年ぶりに炉を完全に停止して修繕が行われ、生産能力増強に向けた整備が進められました。このような大規模な修繕は一時的にコストを増加させ、生産量を減少させる可能性があります。

これらの要因が複合的に作用し、売上高は増加しているものの、それに伴うコストの増加や収益性の低下によって、売上高総利益率が低下したと考えられます。

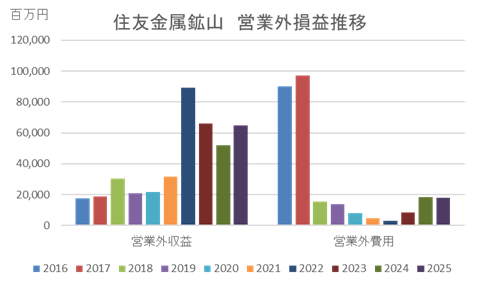

営業外収益でカバー

2016~2018年は日本基準、2019年以降はIFRSと会計基準が変化しましたが、営業外収益は増加し、営業外費用は減少しています。投資有価証券や貸付金などによる金融収益の獲得が大きな要因です。

生産効率の財務指標・数値を読む

2022年以降、急激な増収が続いているにもかかわらず、従業員数は増加しておりません。そのため、1人あたりの売上高は大きく改善しています。一方で、営業効率が悪化していることから、1人あたりの売上総利益および1人あたりの経常利益は悪化しています。

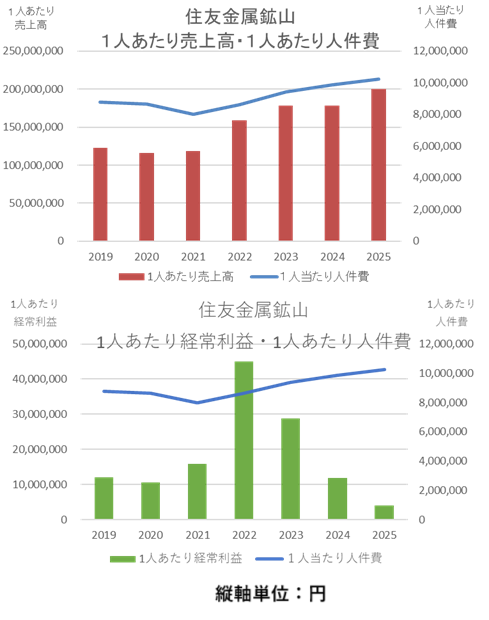

人件費は売上高連動で決まる?

1人あたり人件費は、売上原価および販売費及び一般管理費に含まれる人件費を総従業員数で割って算出しています。なお、2018年以前については販売費及び一般管理費に含まれる人件費しか把握できないため、グラフには反映しておりません。

2022年には、1人あたり売上高の増加に伴い、1人あたり人件費も増加しています。しかし、下のグラフからは、1人あたり経常利益が低下しているにもかかわらず、1人あたり人件費が増加していることが確認できます。このことから、同社は売上高を基準に従業員への分配を行っていると考えられます。

まとめ

- 1 【売上重視・攻めの経営姿勢】売上高は2022年以降大きく伸び、資産も比例して拡大しており、成長志向の強い経営を続けています。しかし、利益率や効率性には必ずしもこだわっておらず、「売上志向で利益に無頓着」という側面も見受けられます。

- 2 【財務基盤の強化によるリスク対応型経営】純資産比率60%以上を維持し、固定比率も健全。さらに金融資産を積極的に保有し、市況変動に対して営業外収益でリスクヘッジを行うなど、守りの体制も整えています。つまり「財務安全性を確保しながら攻める」ハイブリッドな戦略です。

- 3 【成長の裏で効率性が課題に】従業員数を増やさずに売上を伸ばしたことで、1人あたり売上は急上昇しましたが、それに伴う利益率や資産効率は悪化。営業効率や生産性の低下が目立ち、「拡大の質」が追ついていない印象です。

- 4 【市況依存型・素材ビジネスの限界】ニッケルなどの市況商品価格の変動が収益に大きく影響し、特に近年は供給過多による価格下落で利益が圧迫。市場環境の影響を直接受ける「素材型産業」としての脆さも露呈しています。

-

5 【構造改革の遅れと減損リスク】需要変化や競争激化に迅速に対応できず、大規模な減損を繰り返し計上している点は、構造的な改革が追いついていない兆候といえます。

- 売上拡大と財務安定性を両立しながらも、収益性と効率性に課題を抱える、市況依存型の攻守混在型経営といえるでしょう。

編集後記

-

本日で万博20回目です。先日お休みの日の朝、ベットにミャクミャクと寝そべっておしゃべり。 「ねぇミャクミャク、なんで目がいっぱいなの?」 「なんで君は2つなの?」 あーそうか、いつも自分を基準の発想しちゃうこと、気をつけないと。 ミャクミャクの問いかけが分かった気がしました。 さてさて、今日も万博を楽しみましょうか。 文責JY

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-6-19 プロパレス安土町ビル7階

株式会社 SPLENDID21

tel 06-6264-4626

hp https://sp-21.co.jp/

X @splendid21jyテキスト

企業力Benchmarkerで作成されています

企業力Benchmarkerで作成されています