- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

今回は、格安ファミレスでお馴染みの株式会社サイゼリヤを取り上げました。イートインのお店なのにマルゲリータピザが399円。スーパーで売っているチルドピザとお値段がほとんど変わらないという凄まじさで、デフレ時代の寵児と言えるでしょう。

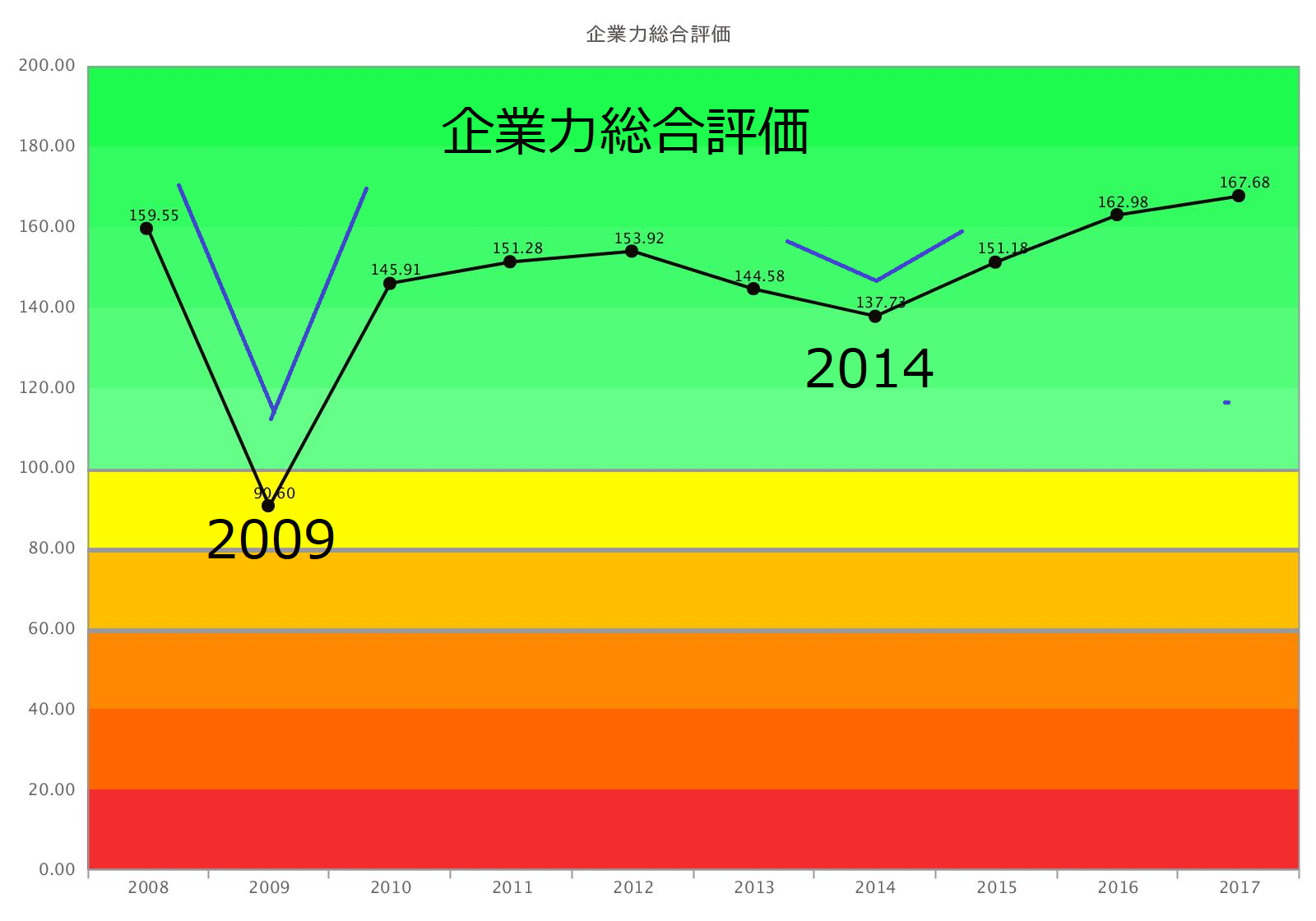

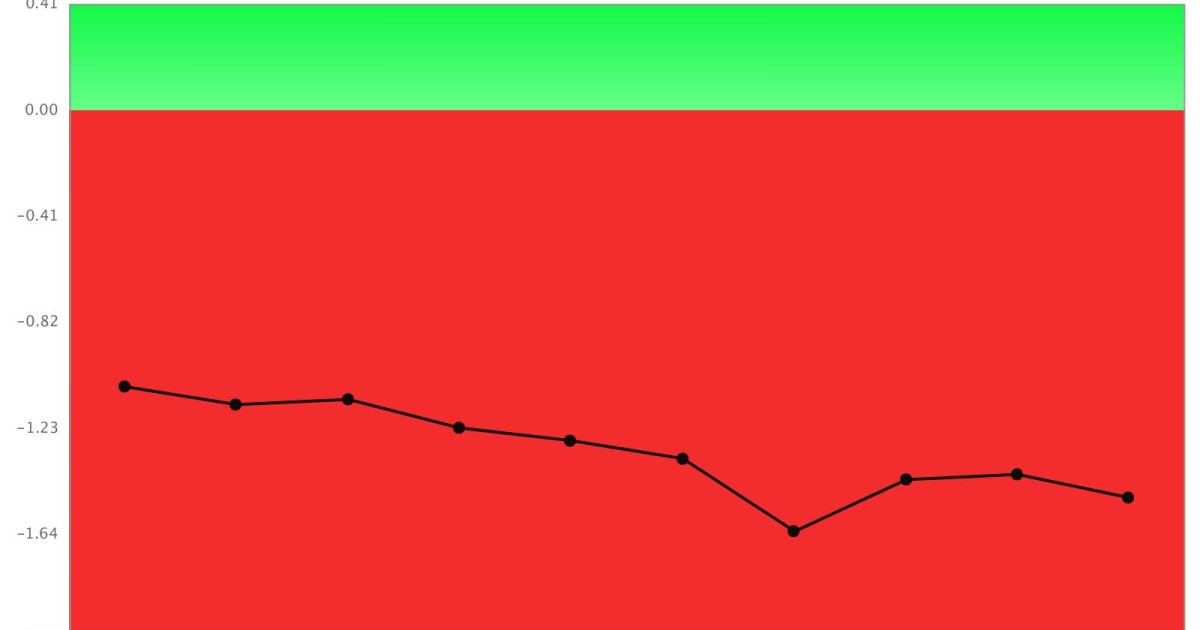

長期の企業力の推移の考察 サイゼリヤ

2017年8月までの10年間の連結財務諸表を分析しました。

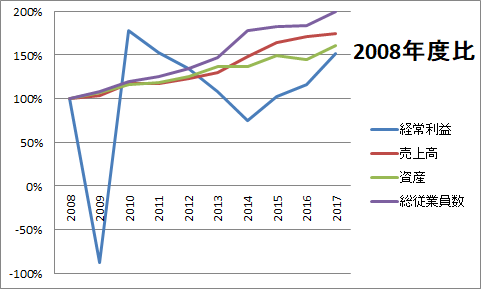

企業力総合評価は「深いV字回復」と「浅いV字回復」が並ぶ、面白いグラフです。

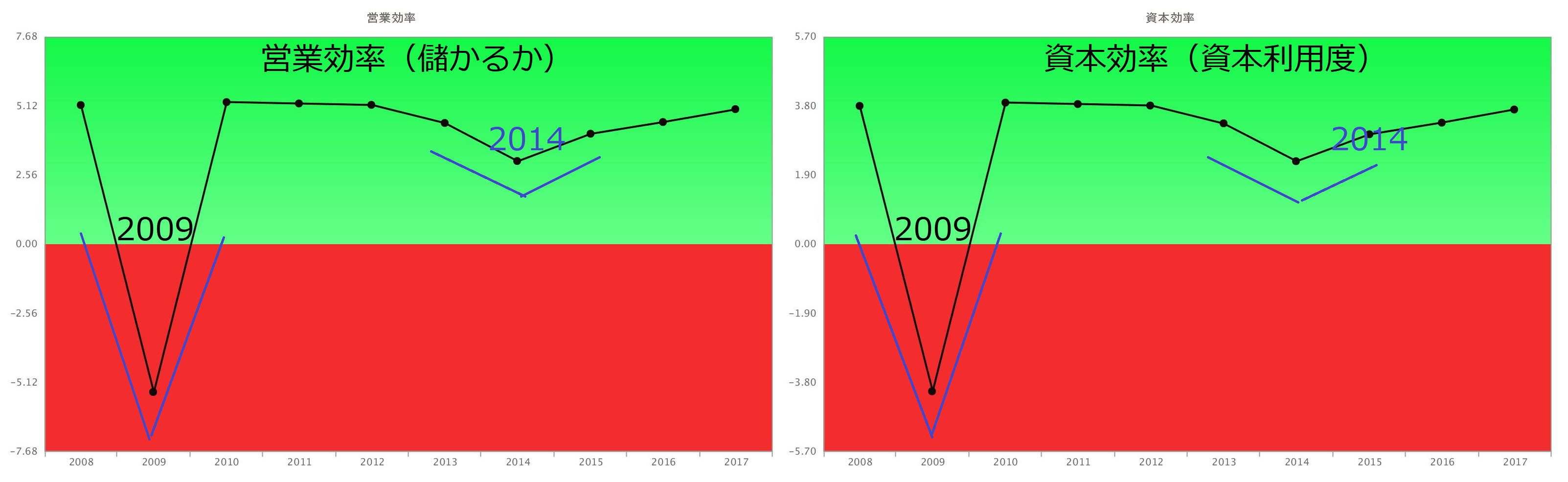

企業力総合評価のV字回復のグラフの形状とよく似た親指標を選べば、それがV字回復を牽引しています。それは、営業効率(利益 / 売上高)、資本効率(利益 / 資本)です。

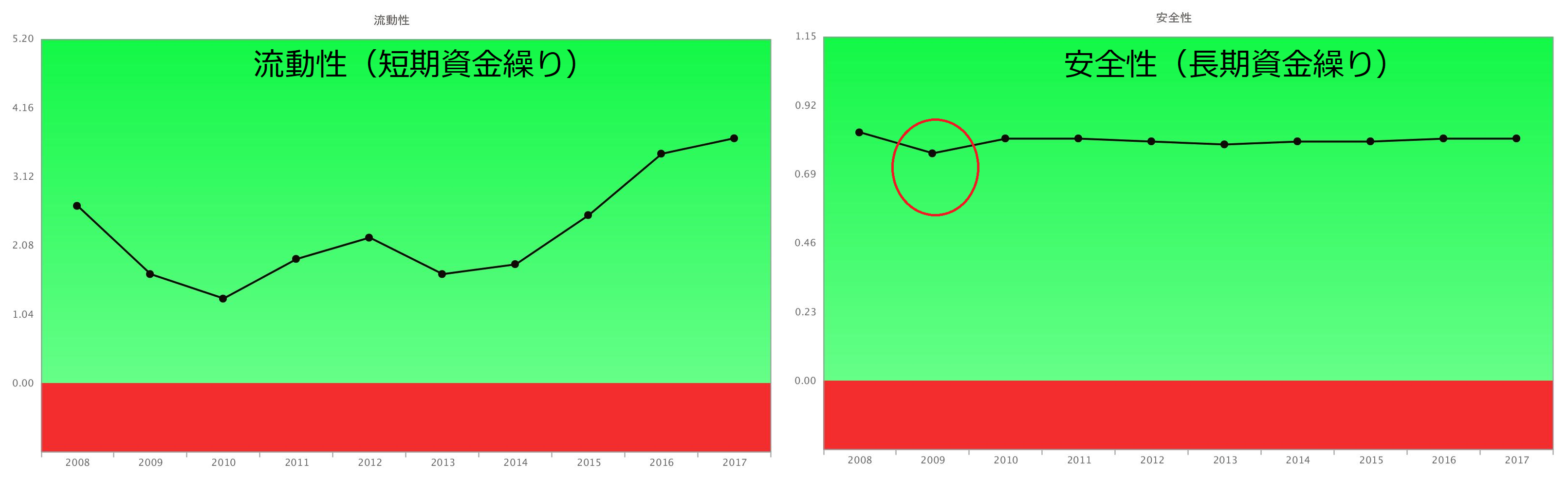

2009年のV字は売上高88,323百万円で創業以来最高額になったもののデリバティブ解約損が15,310百万円計上され、6,929百万円の経常損失となり大きな谷を刻みました。デリバティブ損失は一時的に発生した損失の為、元々財務体質が良いサイゼリヤは営業効率・資本効率が1期大きく悪化するにとどまり、安全性(財務体質)への影響はほとんどありません(〇)。

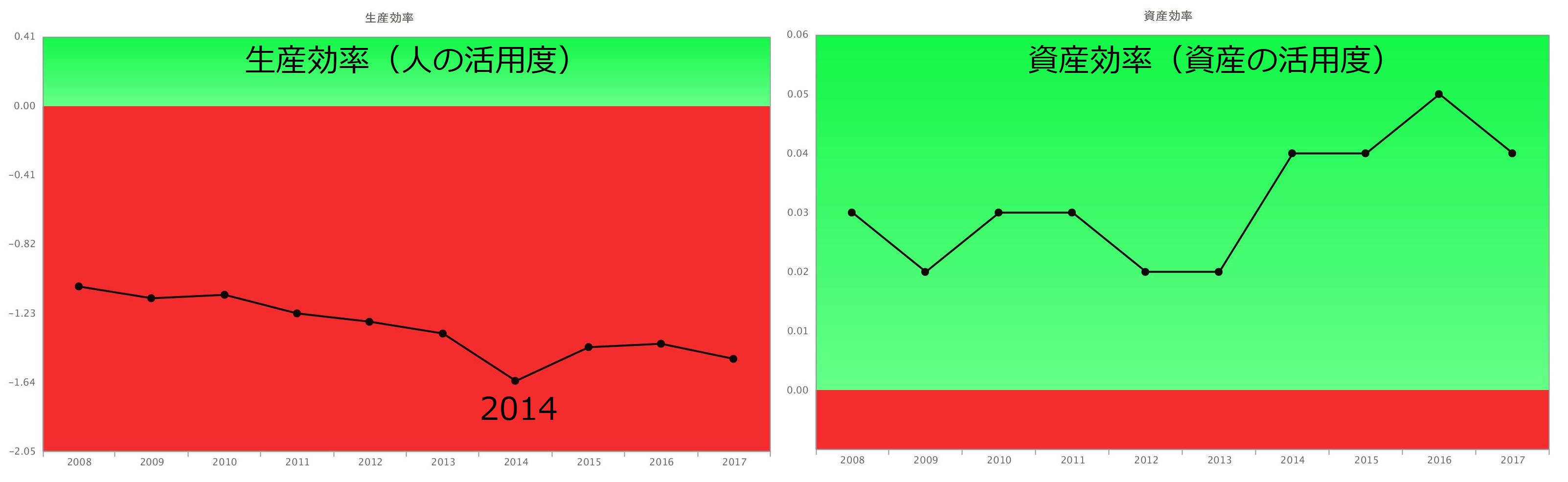

2014年のV字は営業効率、資本効率、生産効率の3指標が小さな谷を形成しており、それらが影響しています。

資産効率は全体的に改善トレンド。この指標は資産を活用して売上高を上げるかという指標ですから、効果的な資産の活用に成功していると推察されます。

流動性は改善トレンド、安全性は通期天井値を示しています。

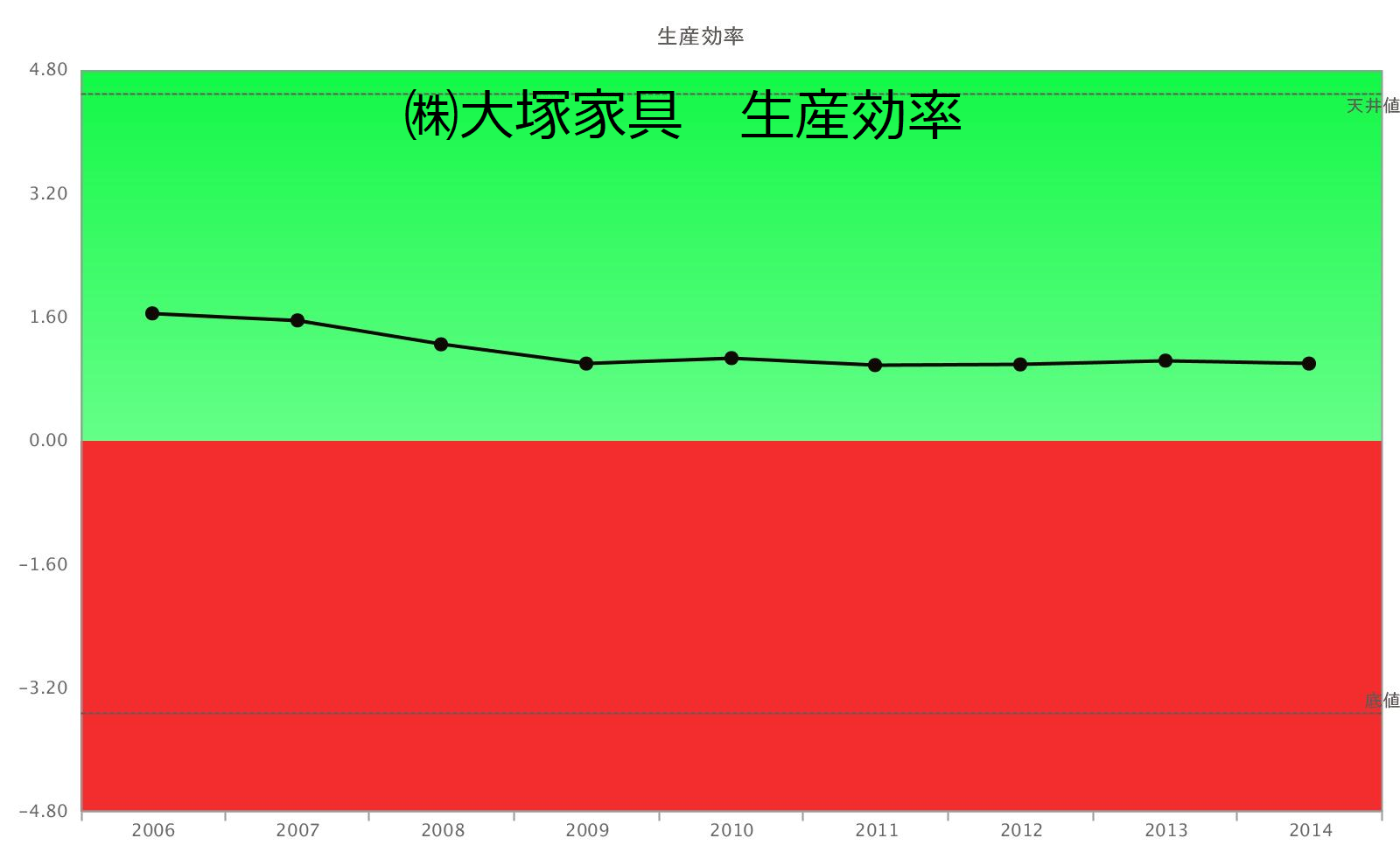

長期連続悪化の生産効率 サイゼリヤ

売上高 / 従業員数 または 利益 / 従業員数の統合指標で、連続して悪化トレンドの生産効率を再度検討してみましょう。長期の連続悪化は、その指標を管理指標にしていない可能性を示し、大変問題です。また、深刻な人手不足を人の利用の効率化で克服できていないことを示します。

2008年度比のグラフを見ると2014年以降の比率の高い順番は従業員数→売上高→資産→経常利益の順番で、2016年12月のコラム(SPLENDID21NEWS)で取り上げたカルビーと真逆です。

分母 の従業員増加が一番大きい訳ですから生産効率は下がります。これを業種特性と納得すると、業種の壁は乗り越えられなくなります。

正社員比率を下げた理由 サイゼリヤ

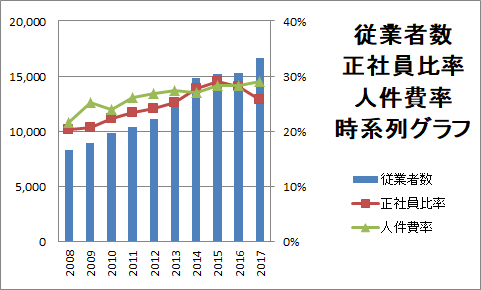

下はサイゼリヤの従業者数、正社員比率、人件費率の時系列グラフです。

2014年の生産効率の悪化は従業者数急増が原因です。

人件費率(人件費 / 売上高)が上がっています。売上高が上がる以上に従業員が増加し、かつ正社員比率も上昇しているので当然と言えます。

9年間で7.38%ジワジワと上昇した人件費率を改善させる措置なのか、正社員比率は2015年をピークに下げてきています。

正社員比率を下げたのは、人件費率という営業効率指標の悪化対策であって、生産効率の悪化を食い止める為ではないのでしょう。

大塚家具と同じ1人当たり売上高の連続悪化 サイゼリヤ

過去同じような企業の事例は、大塚家具でありました。1人当たり売上高が2006年42,334千円、2014年31,733千円。売上が減ればリストラをすれば良いという単純なものではありませんが、9年間で1人当たり売上高25%の減少、毎年平均1,178千円の減少です。長期分析しない会社は忍び寄る悪化を見落とします。2015年4月のコラム(SPLENDID21NEWS)

まとめ

サイゼリヤの課題は、生産効率です。下がり続ける生産効率をいかに改善トレンドに向かわせるか。素晴らしい経営をされていますから今後、全ての親指標に目を配り、生

産効率改善、営業効率天井値、流動性改善、安全性天井値の善循環の達成を目指されることでしょう。

SPLENDID21NEWS第146号【2018年1月15日発行】をA3用紙でご覧になりたい方は下記をクリックしてください。

企業力Benchmarkerで作成されています

企業力Benchmarkerで作成されています