EUでは、環境負荷の観点から自動車への炭素繊維使用を制限する案が浮上しています。

一方でアメリカでは、炭素繊維はEV、風力発電、水素タンクなどの戦略分野で奨励対象。しかも、現地生産すれば補助金・税控除の恩恵を受けられるという状況です。しかしながら、そのアメリカも“政治的に最も読めない市場”になりつつあります。関税・補助金政策は一夜で転換してしまう。信頼すべき投資先なのか、再考する企業も増えています。

世界シェア34%を誇る炭素繊維の覇者・東レは、この“素材×地政学”という複雑なパズルをどう読み解き、どこに軸足を置こうとするのでしょうか。

財務指標を確認していきます。

東レ 概要

| 企業名 | 東レ株式会社 | ||

|---|---|---|---|

| 証券コード | 3402 | 所在地 | 東京都 |

| 上場/非上場 | 上場 | 業種 | 繊維工業 |

| 連結/個別 | 連結 | 売上高 | 2,464,596百万円 |

| 会計基準 | IFRS | 総従業員数 | 48,140人 |

| 分析対象の期 | 2015年03月~2024年03月 | ||

なお、東レの売上高は大きく「SI事業(サステナビリティ・イノベーション)」と「DI事業(デジタル・イノベーション)」に区分されています。このうち、SI事業の売上高は2023年に1兆3,115億円を記録しました。

同事業では、航空機や風力発電向けなど「軽くて強い」特性が求められる分野において、東レの強みである炭素繊維が中核的な役割を果たしています。

- 企業の成長が無料で一目でわかる

- 上場企業4000社、非上場企業1000社の最新の分析結果

全体的な傾向を把握

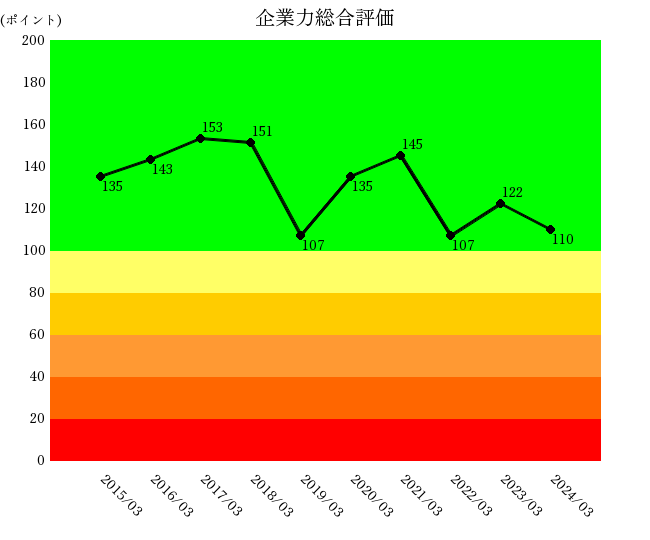

企業力総合評価

”右肩上がり=企業成長”

と定義づけた当社独自の統合指標。0~200ポイントで評価。

ポイント数は、倒産から遠ざかることを成長と定義した統計処理により算出される。

親指標への深掘り

統合指標には、企業力総合評価と親指標(営業効率~安全性)があります。企業力総合評価を確認できたら、次は各親指標を見ていきましょう。親指標は、ゾーニングにより、会計の知識がなくても経営が良い状況かどうかパッとわかります。

緑色ゾーンであれば正常、赤色ゾーンは悪い状態です。

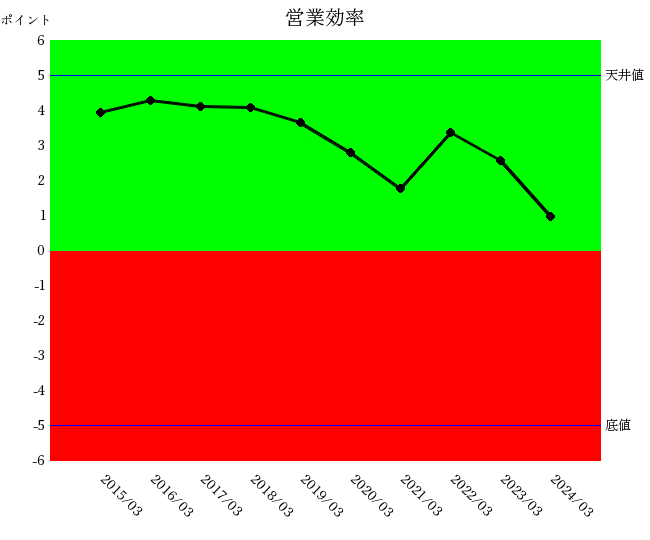

営業効率

「儲かるか」を示す統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値であれば最高水準、底値であれば、悪すぎることを示します。

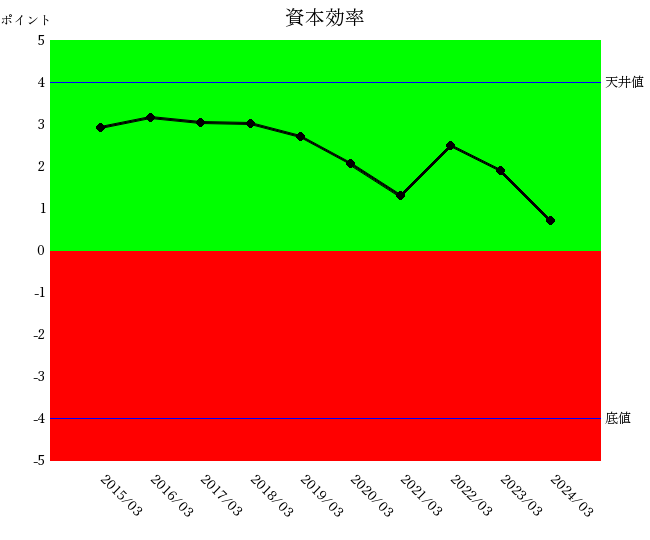

資本効率

投下資本に対していくら利益が上がったかについての統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値であれば最高水準、底値であれば、悪すぎることを示します。

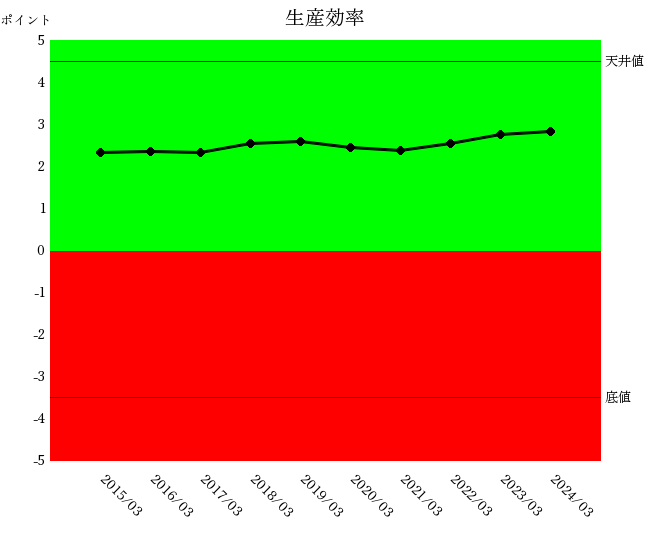

生産効率

人の活用度を評価する財務指標の統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値であれば最高水準、底値であれば悪すぎることを示します。

資産効率

資産の活用度についての統合指標

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否。天井値はなく、底値以下は悪すぎることを示します。

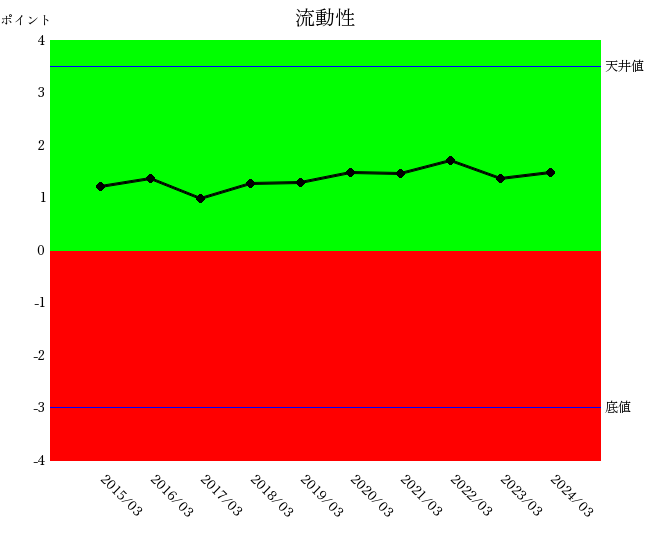

流動性とは

短期資金繰りについての統合指標財務体質を表します

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値以上であれば満足水準、底値以下であれば悪すぎることを示します。

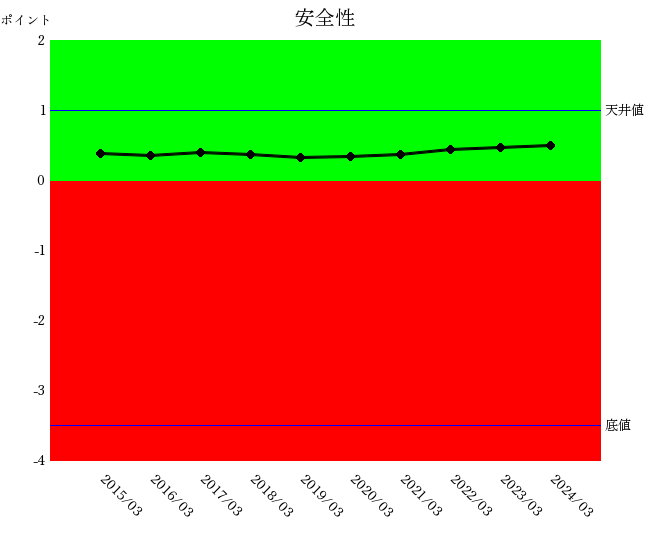

安全性とは

短期資金繰りについての統合指標で、財務体質を表します

緑色ゾーンであれば良、赤色ゾーンであれば否、天井値以上であれば満足水準、底値以下であれば悪すぎることを示します。

企業力総合評価は営業効率・資本効率の変動が原因で動きます。儲けに問題があるといえます。

生産効率は改善トレンドで、特に2022年以降良くなっています。資産効率は赤色ゾーンを悪化トレンドですが流動性・安全性が良いことから問題がない可能性があります。BSバランスで確認します。

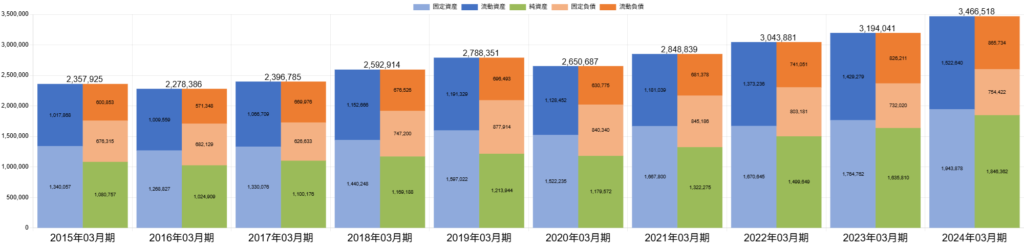

BSバランス 東レ

下記は東レのBSバランスの推移です。純資産比率は2015年以降45%を上回り、2024年には54%を超えました。これは、事業拡大に伴い着実に純資産を積み上げている、老舗企業らしい堅実な経営姿勢を示しています。特に純資産の増加が著しいことから、同社は過度なリスクを避け、身の丈に合った範囲での投資を傾向がうかがえます。

資産効率の悪化は純資産の増加による効果で問題ないでしょう。

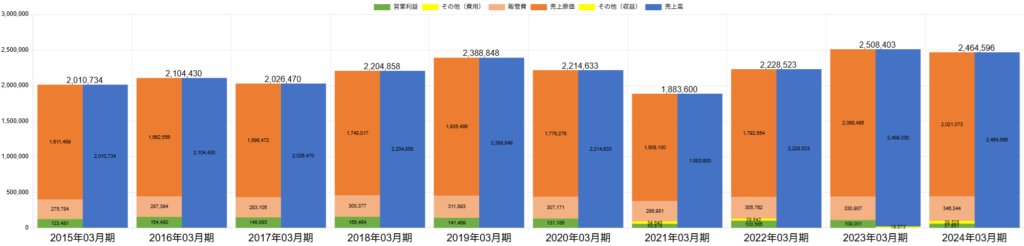

東レの利益獲得を考察

下記は、東レの売上高(青)、売上原価(橙)、販売費及び一般管理費(ピンク)、その他(黄)、営業利益(緑)を視覚的に表現したグラフです。

一時的な減収はあるものの、全体として増収にはやや弱い傾向が見られます。

売上原価は比較的増加傾向にあり、それに伴って売上総利益が圧迫されています。また、販売費及び一般管理費についても、売上高に対する弾力性にやや課題があるため、営業利益の伸びが限定的である様子が読み取れます。

少し課題が見えてきました。財務指標を確認してみましょう。

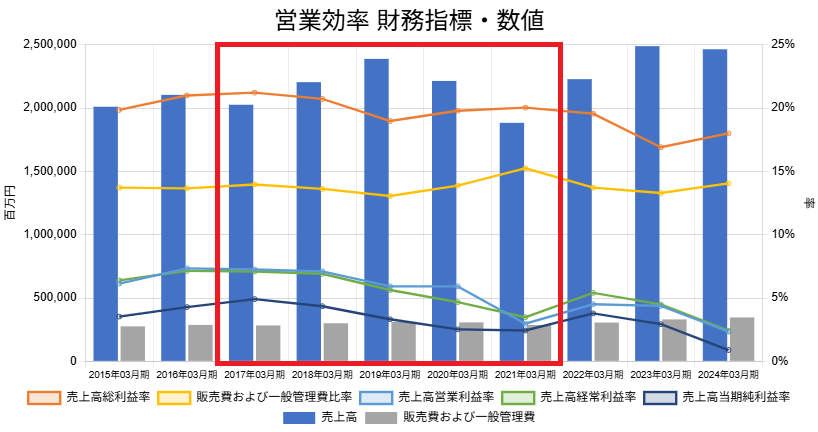

営業効率の財務指標を確認

増収と売上総利益率の関係を見ると、以下の傾向が見られます。

-

増収かつ売上総利益率が改善したのは2016年の1回のみ

-

増収かつ売上総利益率が悪化したのは2018年、2019年、2022年、2023年の4回

-

減収かつ売上総利益率が改善したのは2017年、2020年、2021年、2024年の4回

減収の年はいずれも売上総利益率が改善しており、一般的に見られる「まず増収を図り、その後に効率化を進めて利益率を改善する」という経営スタイルと似た傾向がうかがえます。

しかし東レの場合、増収前の売上総利益率に戻ることができていない点に課題があります。そのため、売上総利益率は長期的にみて悪化傾向にあります。

また、販売費及び一般管理費の売上高に対する弾力性が低いため、売上高営業利益率も低下傾向にある点が懸念されます。

別の視点から営業効率を見直します。赤枠で囲った2017年~2021年は、東レが大きな挫折を経験した5年間でした。増収にはつなげたものの、2021年には2017年の水準を下回っています。売上高総利益率も回復せず、売上高販売費および一般管理費が急増しました。

また、売上高営業利益率・売上高経常利益率・売上高当期純利益率も、悪化傾向が続いています。

この期間に何があったのか、沿革で確認してみましょう。

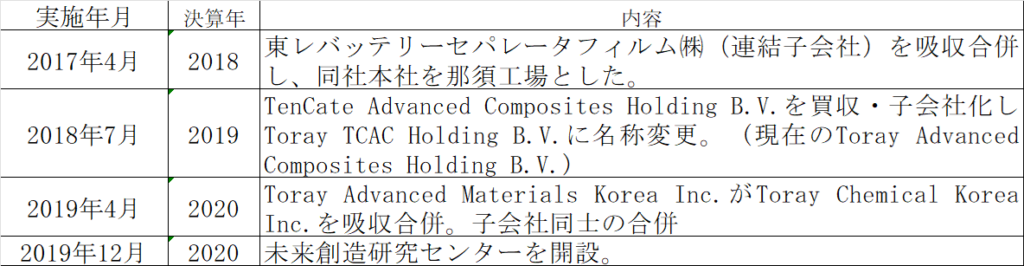

増収はM&Aによるか

東レは2018年および2019年にM&Aを通じて他社を子会社化しており、このことから、子会社化が売上の拡大に一定の貢献を果たした可能性が考えられます。しかし、売上総利益率はM&A実施後に低下しており、その後減収局面に入っても、M&A前の利益率水準には戻っていません。さらに、以降は子会社化を伴うM&Aは実施されていないか、あったとしても規模が極めて小さいと推察されます。このことから、東レは近年、M&Aを主要戦略から外している可能性があります。

円安の影響も一定程度あったと考えられますが、2022年以降の増収がM&Aによる外部要因に頼らず、自社の事業活動によって達成されているのであれば、非常に評価すべき成果といえます。

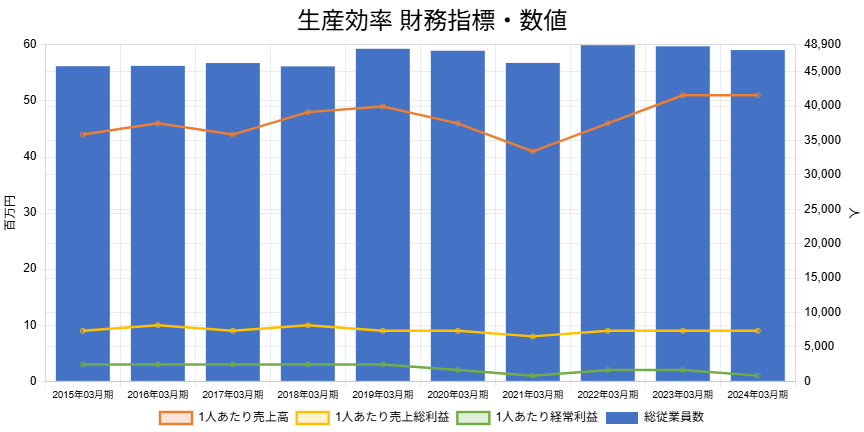

生産効率の向上 従業員を減らさない

東レの特筆すべき点は、減収局面においても従業員数が安定していることです。短期的な業績変動に応じて人員を増減させず、継続的な人材育成に注力していることがうかがえます。このような姿勢は、日本的経営の特徴の一つといえるでしょう。

また、2022年以降は1人当たり売上高が急増しており、生産効率の大幅な改善が見られます。

一方で、1人当たり売上総利益および1人当たり経常利益の改善が限定的であることから、営業効率に課題があることが示唆されます。

過去10年の財務分析指標からいえること

・営業効率から、過去の経験を未来に生かす傾向にある。

・生産効率から人を大切にして長期視点で経営する傾向にある。

・BSバランス(安全性・資産効率)から先人の遺産を大切にする。

等の定性情報が出てきます。

東レは“素材×地政学”という複雑なパズルを解くことができるか

過去10年の財務指標から東レの経営実態を分析するなかで、営業効率には依然として課題を抱えつつも、長年にわたり積み上げてきた企業としての価値や人材を大切にしながら、果敢に挑戦を続ける姿を垣間見ることができました。

東レは、1980年代の日米繊維摩擦を受けて、1985年前後から米国における現地生産体制の強化に取り組み、輸入規制の影響を最小限に抑えることに成功しています。2000年代初頭には、中国との価格競争が激化する中で、技術力を活かした高付加価値素材への転換を進め、差別化を図りました。さらに2014年には、米国の炭素繊維メーカーZoltek社を買収し、2018年以降の米中貿易摩擦の中でも安定した供給体制を維持。2010年代後半からは、欧州の環境規制(REACH)にも先行して対応し、グローバル市場で高い柔軟性と対応力を発揮してきました。これらの先人たちの価値も、東レの中に脈々と受け継がれている可能性があります。

こうした東レが乗り越えてきた数々の経験と、積み重ねられた誇りこそが、いま直面する「素材×地政学パズル」を解くカギとなるのではないでしょうか。これからの展開に大いに期待したいと思います。

同じ繊維工業のユニチカについての記事です。販売費及び一般管理費の売上高弾力性はユニチカより良いと記載しています。この記事ではより厳密に記述しています。

まとめ

- 1 EUでは炭素繊維の自動車利用に対する制限案が出る一方、アメリカでは炭素繊維が戦略素材として奨励されているが、政治的な不確実性が投資判断を難しくしている。

- 2 東レは営業効率や資本効率に課題を抱える一方で、生産効率の改善や堅実な純資産の積み上げにより、安定した財務体質を維持している。

- 3 売上総利益率と営業利益率は長期的に見ると低下傾向にあり、販売費及び一般管理費の弾力性の低さも利益率改善の足かせとなっている。

- 4 M&Aを伴う成長は2019年を最後に見られず、現在は自社の事業活動による増収が中心となっている点は評価に値する。

- 5 減収局面でも従業員数が安定しており、人材育成を継続する姿勢は日本的経営の特徴として顕著である。

- 6 生産効率は向上しているが、1人当たり売上総利益や経常利益の伸びは限定的であり、営業効率の改善には今後の課題が残る。

- 7 東レは過去の貿易摩擦や規制強化を乗り越えてきた経験と対応力を持ち、複雑な国際環境の中で素材戦略を再構築する準備が整っている。

編集後記

-

先日、トルコ・イスタンブールを訪れ、アヤソフィアやトプカプ宮殿を見学してきました。壮大な歴史と文化に触れる貴重な体験でしたが、印象的だったのは入館料の高さです。いずれも7,000~10,000円ほどで、日本の歴史的施設と比べて大きな差があることに驚かされました。「大阪城や姫路城のような日本の名城も、世界に誇れる文化財として、もう少し価格に見合った価値づけがあってもよいのではないか。」そんなことを思いながら、歴史の重みに触れる旅となりました。JY

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-6-19 プロパレス安土町ビル7階

株式会社 SPLENDID21

tel 06-6264-4626

hp https://sp-21.co.jp/

X @splendid21jy

企業力Benchmarkerで作成されています

企業力Benchmarkerで作成されています