今回は、株式会社コスモス薬品を分析してみました。コスモス薬品は、2003年に連結決算を開始して以来、9期連続増収。売上高は2003年の424億円から2012年は2790億円と6.6倍、店舗数も108店舗から457店舗と4倍まで拡大した九州拠点のドラッグストアをチェーン展開している一部上場企業です。九州以外の方はなじみがないかもしれません。

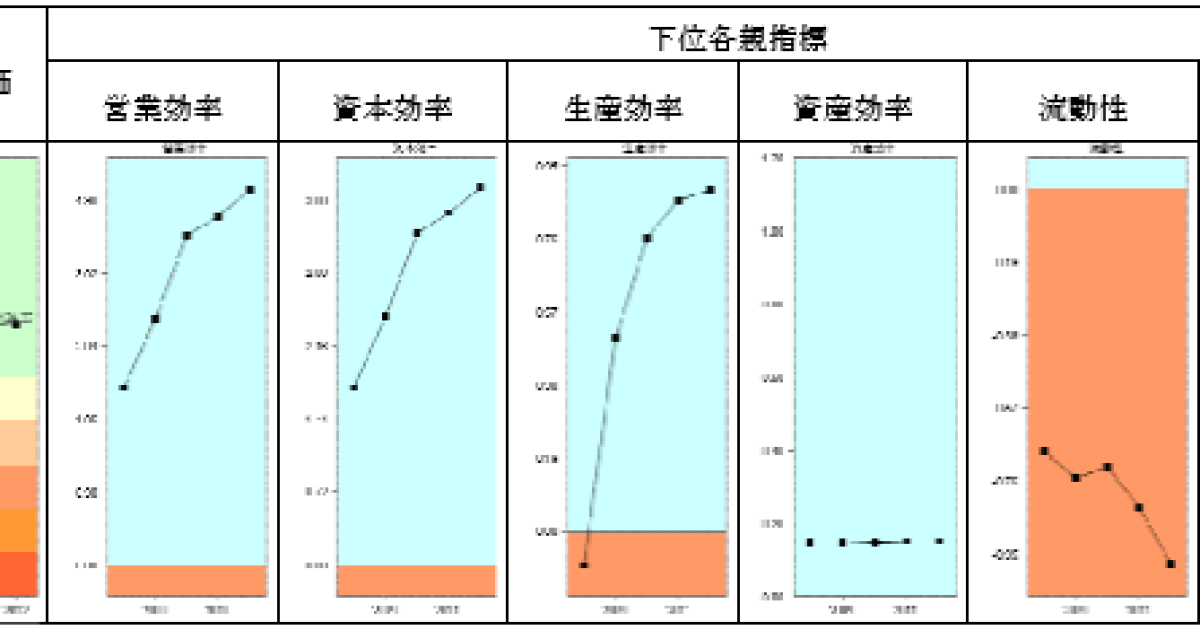

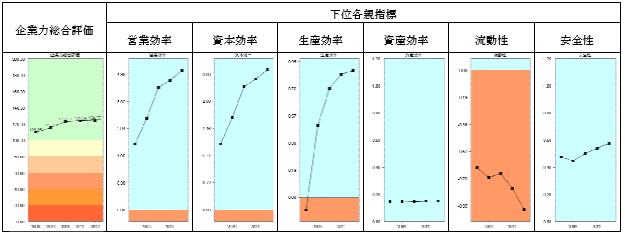

企業力総合評価は、109.85→115.33→122.63→123.59→124.35と推移しています。4期連続、ブレることなく成長しています。昨今の有名企業が、総合評価を乱高下させていることを考えれば、コスモス薬品の安定感は見事です。

営業効率(儲かるか)、資本効率(資本の利用度)も4期連続改善しています。多くの会社が2009年2010年刻んだリーマンショックの谷も見当たりません。

生産効率(人の利用度)も4期連続改善しています。

資産効率(資産の利用度)は、青信号領域を安定しています。

流動性(短期資金繰り)は、赤信号領域を悪化トレンドです。

安全性(長期資金繰り)は、青信号領域を改善トレンドです。

コスモス薬品は、攻めの経営姿勢で、勝っています。

流動性が赤信号領域なのは、攻めの姿勢の会社に多い傾向です。

それでは、どんな「攻め」をしているのでしょうか。

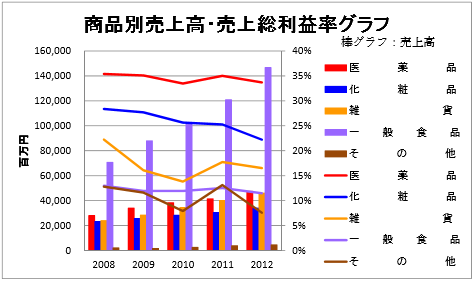

コスモス薬品は売上高の52%を占めるのが食品で、医薬品は17%に過ぎません。かといって、日持ちのしない生鮮3品を扱わないためスーパーとも言えず、商品構成から見て、非常に類似している業態はコンビニエンスストアです。

普通、コンビニやドラッグストアの店舗面積は300以下であるのに対し、コスモス薬品の店舗面積は1000~2000で規模はその3倍~7倍。つまり、メガ・コンビニ&ドラッグストアということになります。コスモス薬品は、この新タイプの店舗を商圏人口1~2万人程度に対し1店舗という割合で商圏を独自に分割して出店していきます。仮に商圏人口が10万人ならば最大10店舗。自社店舗による市場の共食いも懸念されますが、厭いません。出店する場所は、カテゴリー的に競合が多くなる繁華街や商店街ではなく、店の選択肢が少なく顧客の居住地点に近い郊外で、その狙いは商圏の深耕にあり、商圏が狭い分コンビニ同様、大量出店が可能です。また、安さを売りにしていますので、コンビニとも差別化します。

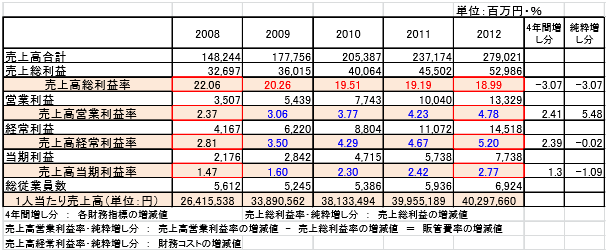

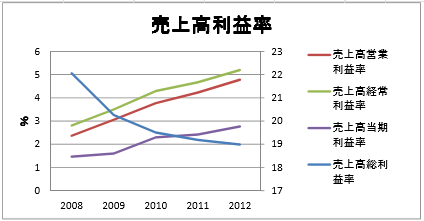

営業効率の各下位指標を確認してみましょう。

上表の純粋増し分を見ると、売上総利益率は3.07%悪化し、販管費比率で5.48%改善し、財務コストで-0.02%とほぼ横ばいであることがわかります。

2008年店舗あたり売上が537百万円から2012年611百万円ですから、デフレ環境下での売上総利益率の悪化を、商圏の深耕による売上増加で販管比率の改善に繋げていることが財務数値からも読み取れます。(チェーン店業態は出店すれば、売上が上がるという計算で出店するところも多く、場合によっては、店舗当たり売上は減少・売上高営業利益率は悪化)

商品別売上高を見ると、一般食料品が伸びています。人口1万人を商圏として、売上を上げようとすれば、食品売上を増やす選択は合理的と言えます。

まとめ コスモス薬品の戦略は、当たり前の理屈を積み重ねているように思います。当たり前の理

屈で積み上げられた戦略だからこそ、方向性が安定し、ブレないのではないでしょうか。

SPLENDID21NEWS第89号【2013年4月15日発行】をA3用紙でご覧になりたい方は下記をクリックしてください。