財務諸表分析をしたのに、結論がわかなくなったことはありませんか?

原因は、個々バラバラの結果しか得られない手法をとっているから。

あなたの知りたいのは「経営は大丈夫か」、「問題はどこか」、「課題はなにか」の順番のはずで、鳥の目から虫の目へ移ります。

しかし財務諸表分析は、「売上高営業利益率が少ない」、「流動比率は改善傾向」、「固定比率は横ばい」など、個々の課題がフラットにわかるだけ。

与えられるのは虫の目です。たくさんの指標に振り回されるから自然と分析対象期間も短くなり、常態化している弱点を見落としがちになります。

企業力Benchmarkerは、虫の目と鳥の目の両方を提供。統合指標を使って俯瞰から課題を把握するため課題抽出が簡単で、長期分析も簡単に行うことができます。

企業力Benchmarkerの特徴

5000社超の分析結果にすぐにアクセス

企業成長に関連のある厳選された45種類の財務指標

財務指標を7つのカテゴリに分類

統合指標を用いてカテゴリの状況をグラフ化(親指標)

さらに統合し、“成長“は右肩上がりとなるグラフ化(企業力総合評価)

簡単なゾーニングで経営を視覚化しているため、会計がわからなくても経営状況がわかる!

統合指標による俯瞰で悪化の原因が自然とわかるため、分析の迷子になることがなく時短に!

10年の長期分析が可能

規模の指標は統合の対象外

統合指標では業種特性を加味

規模の違いや業種の違いを超えた他社比較や長期分析が可能!

安心の信憑性 ビッグデータを多変量解析して統合指標を作成

企業力総合評価を用いた財務諸表分析

企業力総合評価は、企業が成長しているかどうかを1本のグラフで表現しています。

成長に関連のある財務指標を特定するにあたっては、過去の膨大な財務データを多変量解析しています。

成長の定義

企業力総合評価では「成長とは倒産から遠ざかること」と定義しています。成長を直接捕捉することは難しいものの、倒産は定量的に捕捉可能だからです。

成長といえば一般的によく言われるのは「売上の拡大」ですが、その途上で倒産してしまった企業はたくさんあります。そのためSPLENDID21では企業力総合評価を算定する際に規模に関する指標「成長性(増減)」は除外しています。

「成長性(増減)」の財務指標に親指標を設けていないのはこのためです。

企業力総合評価が売上規模に関わらず他社比較ができるのは、このような仕組みだからです。

業種の区分

企業力Benchmarkerでは、分析対象企業を当社指定の66業種に分類しなおしています。

ビッグデータを多変量解析しているからこそ細かな業種ごとの特性をシステムが加味したうえで、例えば「この業界でこの値であれば営業効率の改善が急務である」といった利用者が知りたい情報をグラフで見える化します。

業種の特性が加味されるのは企業力総合評価と親指標です。

企業力Benchmarkerを使って上場企業を分析してみよう

まずは企業力総合評価と親指標をみて全体的な傾向を把握しましょう。

良くなっているか悪くなっているか、点数が高いか低いか、そのような認識でOKです。企業力総合評価と似た傾向の親指標を探してください。それが成長(衰退)の原因と読みます。

親指標の改善・悪化の原因はどこにあるのか、財務指標や財務数値へドリルダウンしましょう。大まかな傾向を見るのがコツです。

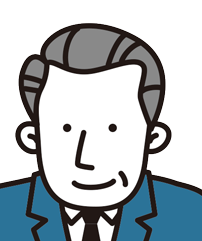

1営業効率

営業効率の親指標は企業力総合評価と形状が似ています。企業力総合評価が成長トレンドながらも変動がはげしいのは、営業効率が原因のようです。10年間変動が激しい状態が続いています。

儲かるかどうかを評価する営業効率がこんなに変動が激しい理由は何でしょうか。営業効率の各下位指標を確認します。

財務指標の計算式から確認します。

売上高総利益率=総利益÷売上高×100

販売費および一般管理費比率=販売費および一般管理費÷売上高×100

売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100

売上高経常利益率=経常利益÷売上高×100

売上高当期純利益率=当期純利益÷売上高×100

ぱっと見た感じ、売上高総利益率・売上高営業利益率・売上高経常利益率が、親指標である営業効率の形と酷似していますね。

PL(損益計算書)は上から下にいくにつれて収益・費用の加減算が増え、利益率から読み取れる情報は複合的になるのが一般的です。それにも関わらず3つの利益率の形状がすべて似ているということは、販管費や営業外損益に大きな変動がなく、売上高総利益率の乱高下の影響が大きいことを表しているといえます。

よって、儲けの元である売上高総利益率を安定化させることが課題です。営業効率のグラフは企業力総合評価のグラフとよく似た形状ですので、企業成長全体にとっても総利益率の改善は重要といえます。

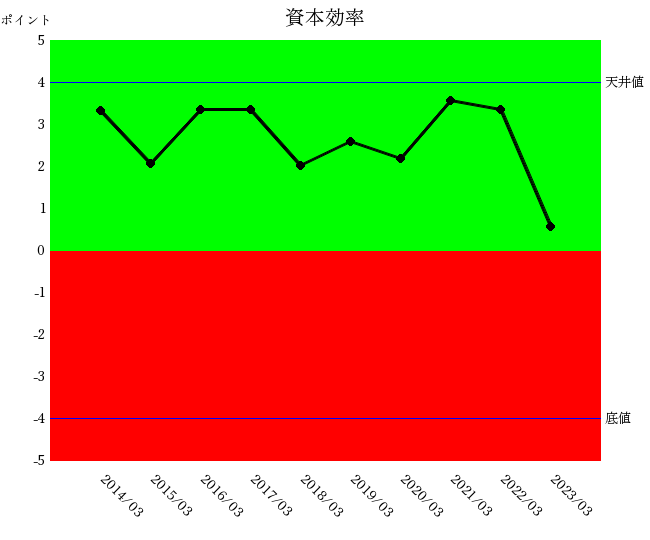

2資本効率

資本効率は企業力総合評価に形状が似ています。

資本効率も営業効率と同様に変動が激しいです。下位指標を見てみます。

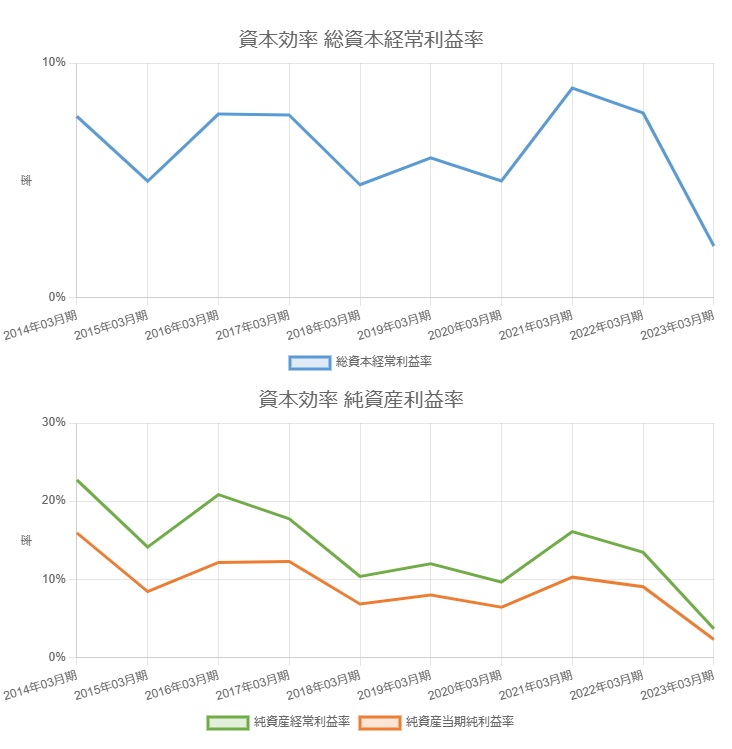

財務指標の計算式から確認します。

総資本経常利益率=経常利益÷総資本×100

純資産経常利益率=経常利益÷純資産×100

純資産当期純利益率=当期純利益÷純資産×100

3つの財務分析指標はすべて資本効率親指標と形状が似ています。

総資本・純資産の変動は毎期大きくない(解説外の資料で確認)ので、利益の乱高下が問題であるといえます。

経常利益の乱高下の原因が粗利益にあることは営業効率で解説済みですから、同じ結論(売上高総利益率の安定が重要)となります。

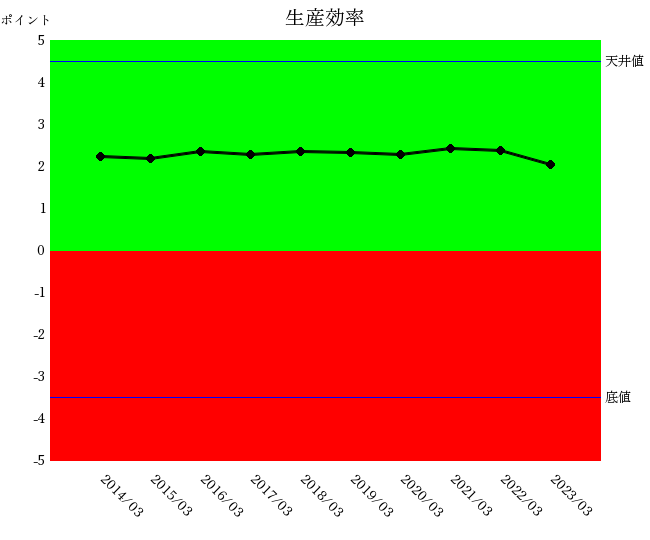

3生産効率

生産効率の形状は企業力総合評価に似ていません。フラットで安定しています。

緑色ゾーンで安定しているので大きな問題はなさそうですが、2023年は悪化しているのが分かります。下位指標を確認します。

財務指標の計算式を確認します。

1人あたり売上高=売上高÷総従業員数

1人あたり売上総利益=売上総利益÷総従業員数

1人あたり経常利益=経常利益÷総従業員数

2023年の悪化は従業員数の急増が原因です。

1人当たり売上高・1人当たり売上総利益・1人当たり経常利益が減少しました。

増員により不慣れな人材が増えて一時的に1人あたり売上高が減少することはよくありますので、現時点では大きな課題とは言えないでしょう。

ただし、この傾向が何期も続く場合には人材が育っていない可能性があるので注意が必要です。

4資産効率

資産効率はゆるやかな右肩下がりですので成長をジワリと阻害しています。

財務指標の計算式を確認します。

仕入債務回転期間=仕入債務合計÷(売上高÷12) (単位:ヵ月)

棚卸資産回転期間=棚卸資産合計÷(売上高÷12) (単位:ヵ月)

売上債権回転期間=売上債権合計÷(売上高÷12) (単位:ヵ月)

※棚卸資産回転期間と売上債権回転期間は、表の第二軸において、あえて上にいくほど小さな数字にしています。これらの指標は「値が小さいほど良い」が基本の指標なので、「値が小さいほど右肩上がり【=改善】」していることを表しています。

仕入債務回転期間がじわりと悪化していますので注意が必要です。が、緩やかな傾向なので喫緊の課題ではなさそうです。

※一般的に支払は待ってもらえるほど有利ですので、仕入債務回転期間は値が大きいほど自社は助かるわけです。この場合、値が徐々に下がっているので「仕入債務回転期間がじわりと悪化」していると表現しています。売上高ではなく売上原価を使った計算式が使われる場合もありますが、企業力Benchmarkerでは売上高を計算に用いています。

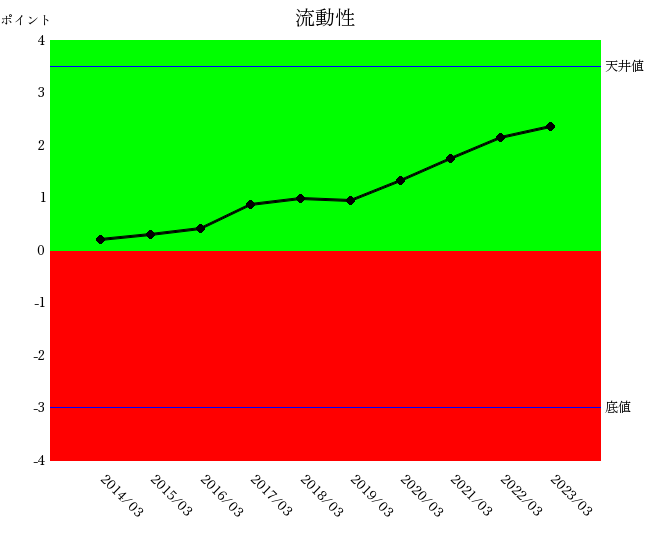

5流動性

流動性(短期資金繰り)は企業力総合評価に傾向が似て、右肩上がりです。成長に貢献しています。

財務指標の計算式を確認します。

現金預金比率=現金預金÷流動負債合計×100

当座比率=当座資産合計÷流動負債合計×100

流動比率=(流動資産合計−未成工事支出金)÷(流動負債合計−未成工事受入金)×100

流動性の各下位指標を確認すると、現金預金比率・当座比率・流動比率のいずれも改善しています。

改善理由は流動負債の減少です。

流動負債は1年以内に返済しなければならない負債ですので、とても良い傾向です。

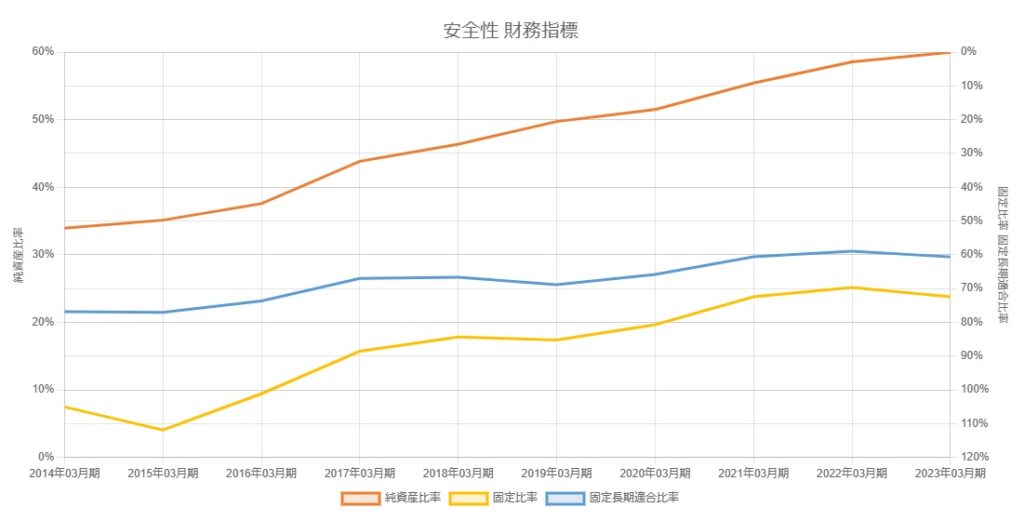

6安全性

安全性の親指標も企業力総合評価に傾向が似ておりなだらかではありますが右肩上がりで成長に貢献しています。

安全性の各下位指標を見てみましょう。純資産比率・固定比率・固定長期適合比率が改善トレンドです。

安全性の財務指標の計算式を確認します。

純資産比率=純資産合計÷負債純資産合計

固定比率=固定資産合計÷純資産合計×100

固定長期適合比率=固定資産合計÷(純資産合計+固定負債合計)×100

純資産比率は潰れにくさ、固定比率・固定長期適合比率は長期の資金繰りを評価しますから、財務体質の改善を確認できました。

まとめ

- 営業効率と資本効率は不安定

- 資産効率はジワリと悪化

- 安全性はジワリと改善トレンド

- 生産効率は高位で安定

- 流動資産は改善トレンド

最重要課題は営業効率にあります。売上高総利益率のコントロールを適切に行い、安定化・改善することに注力する必要があります。これにより資本効率も改善されます。

全体から詳細へ見ていくと、自然と会社の弱み・強みの現状が見えてきます。

今回は各カテゴリの財務指標・財務数値までドリルダウンして見ていきましたが、ざっと見たいときは企業力総合評価と親指標をチェックするだけでも会社の経営状況が把握できそうですね。より詳細な分析をしたい場合には、「財務情報一覧表」で財務数値までドリルダウンできます。

自社分析を行う場合には各指標の変動の原因が脳裏に浮かびます。数字だけで見たときの問題点と、事業状況を突き合わせて最も重要な課題がなにか突き止め、改善行動につなげていくこととなります。「見逃している課題がないか」を財務指標の面から網羅的にチェックするためのツールとして企業力Benchmarkerをご利用ください。

この解説を読んだけれどもわからないところがあった・・・という方もご安心ください。

企業力Benchmarkerでは、有料会員向けに豊富な解説を準備しています。企業事例を読みながら財務諸表分析を体系的に学べるから、「面白い」。そんな企業分析をぜひご体験ください。

早速、検索してみる(企業総合評価の閲覧無料)。

よくあるご質問

Q統合指標同士の関係性を教えてください

統合指標は、①企業力総合評価、②営業効率、③資本効率、④生産効率、⑤資産効率、⑥増減、⑦流動性、⑧安全性です。②~⑧はそれぞれ複数の財務指標を統合してできており、②~⑧をさらに統合することで①が算出されます。

Q統合指標の計算過程はどのようなものですか

統合指標の計算過程は公表していません。

過去に存在した(または現在もしている)企業の財務指標・数値と倒産の関連を統計学を用いて解析し、業種別の特性を加味して1本のグラフとして表示しています。

「倒産」に着目しているのは、「成長の定義は倒産から遠ざかること」としたうえで、「企業力総合評価は右肩上がり=企業成長」 となるように設計したためです。

Q統合指標でなく一般的な財務指標を知りたい

企業力Benchmarkerでは、一般的な財務指標や財務数値も扱っていますので、統合指標は参考程度にして分析いただくことも可能です。具体的にどのような指標や財務数値を扱っているかについては、こちらページの下部の表をご確認ください[詳細]。

注意点として、株価関連の指標は扱っていません。

Q企業力Benchmarkerで確認できる非上場企業を具体的に教えてください

非上場企業の分析結果の閲覧は、有料会員限定です。

具体的企業としては金融庁のEDINETに有価証券報告書を提出している企業となりますので、

以下のリンクから気になる企業をご検索ください。

※ごくまれに企業Benchmarkerで表示できていない企業がある場合もありますので、参考程度にお考え下さい。

Q会計基準の変更による財務分析上の変化をキャッチしたいができますか

前提として、企業力Benchmarkerの表示対象は、日本基準、2019年以降のIFRSです。

これらは会計基準の経年変化を一覧表(財務情報一覧表)で把握できますので、日本基準⇔IFRSへの変化も認識できます。

米国会計基準と2018年以前のIFRSの財務データ取得はできていませんのでご了承ください。

なお、BS/ PLについてはIFRSについても便宜的に日本基準の勘定科目に振り分けなおしています。PLについては利益額を変更しないことを優先して勘定科目の振り分けをしています。非継続事業の損益のようにIFRS特有の区分で、日本基準に無理やり振り分けることも憚られる項目は専用の枠を設けて区分しています。

Q会社で利用したいので請求書を発行してほしい

Q退会したい

プランによって退会方法が異なります。

◆1カ月契約プラン(クレジットカード決済)のお客様

ご自身でログインし、「メニュー」→「アカウント情報」→「退会する」とお進みください。

◆1年契約プラン(銀行振込)のお客様

https://sp-21.co.jp/trial/ まで企業力Benchmarkerを退会したい旨をご連絡ください。

Q企業力Benchmarkerのような分析を、個別に行いたい

一般企業の方はこちら

税理士・公認会計士・コンサルタントの方はこちら

をご確認ください。

手入力(またはCSV一括)で、手元にある財務諸表の分析を行うことができるシステム(SPLENDID21システム)をご利用いただけます。